微生物学(旧 ゲノム・機能分子解析学)

微生物学 (旧 ゲノム・機能分子解析学)

| 教授名 | 坂本 啓 |

| 講座メンバー | 長谷川 明洋 |

| 医学科担当科目 | 病原細菌学,病原生物学実習,基礎系特別専門講義,統合医学チュートリアル,医学入門1,医学英語,自己開発コース,修学論文テュートリアル,Open Science Club,SCEA/AMRA |

| 大学院担当科目 | ゲノム・機能分子解析学特論Ⅰ、ゲノム・機能分子解析学特論Ⅱ |

| 居室 | 医学部本館3階 |

| TEL | 0836-22-2227 |

| FAX | 0836-22-2415 |

| bisei(@)yamaguchi-u.ac.jp |

講座の紹介

微生物学について

微生物学は近年色々と注目を浴びるようになってきております。例えば新型コロナウイルス、インフルエンザウイルス、梅毒の増加、食中毒、薬剤耐性菌等、感染症の話題をニュースで見ない日は有りません。また、ヘリコバクターピロリによる胃がんやヒトパピローマウイルスによる子宮頸がんのように、かつては微生物と無縁と考えれていた疾患についても感染症の関連疾患であることが分かってきました。微生物学はそのような感染症に立ち向かうために不可欠の学問です。

感染症分野だけではなく、微生物は生物や生態系を支えるシステムを形成するという点でも注目を浴びつつあります。生物や生態系には多様な微生物から構成される微生物叢が存在します。それは単純に生物が混在した状態ではなく、明らかに機能を持った存在として解釈されるようになってきました。共生微生物は宿主の健康状態や、以前は微生物とは無関係と考えられてきた領域の疾患の治療成績等までも左右することが明らかになってきています。更に他の生物や土壌・水系にある微生物叢も人類の生活に深く関わることも分かってきました。このような背景から医療のみならず、多くの生命現象を理解する上でも微生物に関する素養が一層重要なものとなると思われます。

診療の場において

診療の場において微生物から逃れることは出来ません。どの診療科においても必ず感染症や微生物が関わる問題が日常的に発生します。そのような折に、現象を正しく理解し、問題を適切に処理するためには、知識・技術とそれらに裏打ちされた心のゆとりが必要です。

実習や自己開発コースなどでは、微生物の取り扱いを体験してもらうことで、知識・技術の習得の第一歩を踏み出してもらいます。

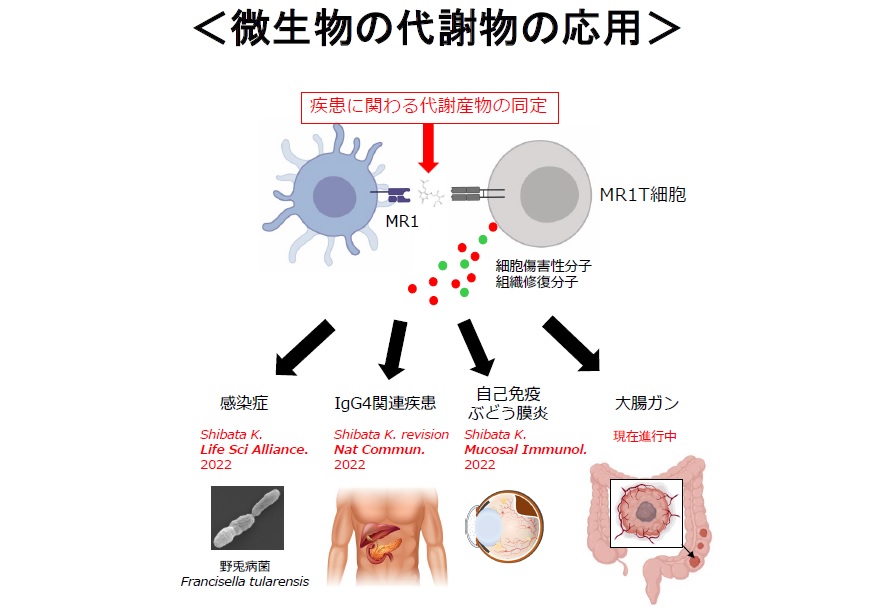

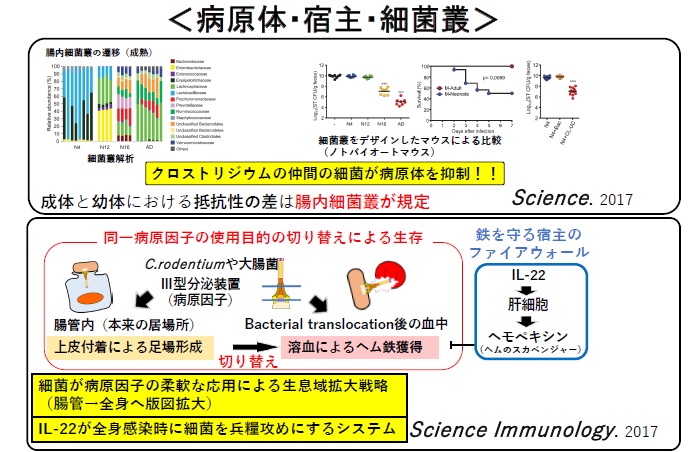

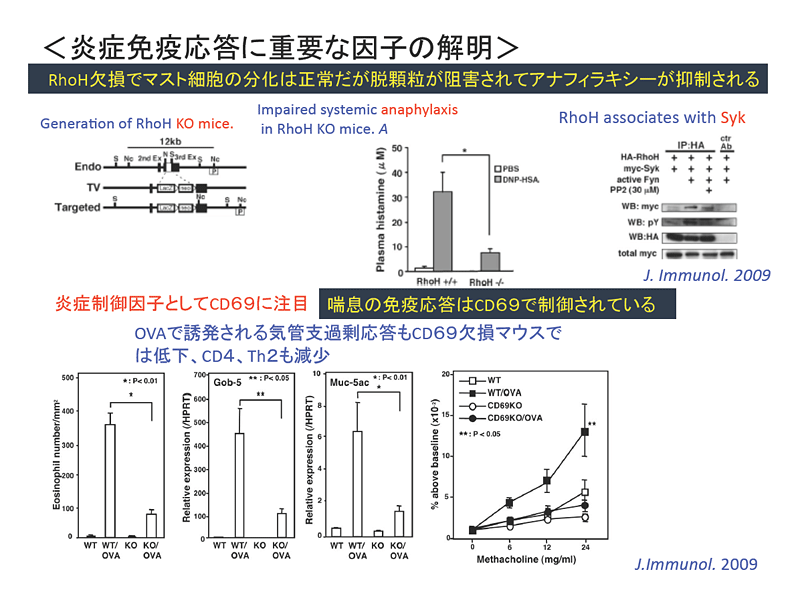

研究について

本講座では主に細菌感染症、細菌叢、細菌と免疫反応に関する研究を行っております。細菌がどのように感染症を引き起こすのか、細菌は宿主の中でどのように生き残るのか、細菌と免疫細胞が出くわしたとき何が起こるのか、などについて興味がある方はお気軽にご連絡ください。