月刊農学部長 第83号

初代農学部長と夏休みの演習

先日、宮田前学部長から、一般読者向け科学雑誌の日経サイエンスに、初代学部長である松山基範先生の研究を紹介する記事が掲載されたことを教えていただきました。記事のタイトルは「松山逆磁極期 古地磁気学のパイオニア」です。

1920年代、松山先生は、「地磁気は安定したもの」という当時の定説を覆す「地磁気が逆転していた時期がある」ということを唱えられました。発表後すぐには認められなかったそうですが、最新の学説では、その時期は「松山逆磁極期」と呼ばれ、地磁気の変遷の重要な年代として位置づけられているとのことです。

私自身は松山先生のことはよく存じあげていませんでしたが、調べてみると、1949年山口大学が新制大学としてスタートした際に、京都大学名誉教授であった松山先生が「少年期を過ごした縁」で初代学長を務められ、農学部長をはじめとした複数の学部長も兼任されています。記事には、松山先生の業績が、当時においても非常にシンプルな測器で計測した結果、成し遂げられたことも紹介されていました。最近の科学研究は、測定機器の進歩に大きく依存するようになっていますが、偉大な研究は、必ずしも最新機器を利用して得られるものだけではなく、研究者の創造的な工夫や観察力、洞察力によって達成されることを改めて認識しました。

松山先生のような非常に優れた研究者が、本学の創設時に関わっていたことを誇りに思います。

参考リンク(山口大学HPから)

歴代学長 https://www.yamaguchi-u.ac.jp/info/successive_presidents/index.html

山口大学沿革 https://www.yamaguchi-u.ac.jp/wp-content/uploads/2025/09/25092224.pdf

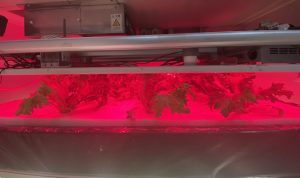

さて、山口大学大学院創成科学研究科では、特徴的なプログラムとして、分野横断型の課題解決型学修プログラム(Center for Post Graduate Skill Training(CPOT)プログラム)を実施しています。カリキュラムに比較的余裕がある夏休み期間には、このプログラムの一環として企画型の演習が実施されます。今年は2年ぶりにレタス栽培コンペティション℠Lettuce Cultivation Competition under Artificial Light (LCAL2025)が開催されました。このコンペは、数人のグループごとにリーフレタスを人工光下で栽培し、その優劣を収穫物により競います。コンペの審査対象は「早く育てる部門」と「美味しさ部門」です。各グループは、最初に教員からリーフレタスの生育に影響を与えうる要因や装置の作り方の講義を受けた後、グループごとにどのように栽培環境や養液を制御するかを決め、実際に栽培します。生育速度だけでなく、味も栽培方法により違ってきますが、今年は、培養液の濃度を約2.5倍にして栽培したレタスがかなり美味しい結果となり、面白い知見が得られました。

最後にキャンパスの様子ですが、8月に掲載した百日紅ですが、まだ、咲いています。

そして、秋は、キノコの季節です。先日、続いていた雨が上がった日にふと見ると、農場のわきの道端に、2種類の大きなキノコが出ていました。1つは、昨年は茶色になってから見つけた(2024年10月号参照)オニフスベのようです。秋も(と言ってもまだまだ暑いですが)キャンパスではいろいろな自然に触れることができ、散策は楽しいです。

さて、来月から新学期が始まります。頑張っていきましょう。