2018年12月7日

12月1日(土)は元学部長の松野先生と元事務長の岡田さんのご案内で「周防の幕末史跡を巡るツアー」に参加しました。山中副学部長と野崎隆之先生(理学部には野崎姓の教員が二人在籍)も同行されました。松野先生はかなりの幕末と明治維新マニアです。松野先生の詳しいガイドつきのツアーでした。

今回は、赤祢武人処刑の地(山口市椹野川沿い)→伊藤博文生家(伊藤博文記念館)→伊藤公記念館→清狂草堂と月性展示館→世良修藏の墓(周防大島)→ 克己堂跡→赤祢武人墓のルートで回りました。歴史的な詳細は松野先生のつぶやきのページをご参照ください。

赤祢武人の碑(山口市椹野川沿い)

赤祢武人の碑(山口市椹野川沿い)

まずは山口大学から自動車で5分のところにある赤祢武人が処刑された場所(石碑)に行きました。私は小中学生時代、その辺りに住んでいたので何らかの石碑があることは知っておりましたが、赤祢武人という人物、処刑された地であること、なぜ処刑されたかなどまったく知りませんでした。今回勉強させていただきました。

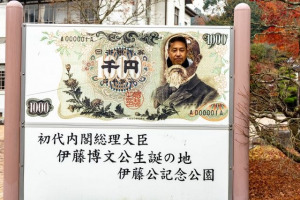

次に光市にある初代内閣総理大臣の伊藤博文の生家とその横にある記念館に行きました。昔の千円札の肖像画の伊藤博文候です。記念館の庭にはそのモニュメントがありました。野崎隆之先生(まだ30歳代)はこの千円札が使われていた頃を知らないそうです。年齢差を感じ少しショックでした。

|

|

| 伊藤博文の記念館と銅像 | この千円札は私の子どもの頃は大金でした |

次に行った柳井市の清狂草堂と月性展示館では、展示館の方がいろいろと説明をしてくださいましたが、その説明員の方に松野先生が逆説明をしていました。説明員の方は松野先生の博識に脱帽。専門家と勘違いされるほどでした。本当は情報科学の専門家ですが。

その後、橋に船が衝突する事故のあった周防大島へ。ちょうど橋の通行制限も解除になり、断水も解消したタイミングでしたので島に渡って世良修藏の墓へ。山の中でした。再び本土に戻り、克己堂跡へ。克己堂は江戸時代の西の萩の松下村塾に並ぶ東の私塾でした。ここでちょっとしたハプニングが。克己堂のあるところは、海辺の静かな集落。そこへ、画像のような怪しいオヤジたちがうろうろ。写真を撮っていたら、おまわりさんがスクーターでやってきて何をしているのか聞かれました。もちろん事情を説明し何事もありませんでしたが、私たちも「こんな怪しいオヤジたちがうろうろしているのに何も声をかけないおまわりさんであれば問題だ。きちんと任務を果たしている。」とわけのわからない賞賛。最後に近くにある赤祢武人のお墓に参って帰途につきました。

|

| 克己堂跡 |

|

| こんな怪しいオヤジたちがうろうろしていれば、おまわりさんも放ってはおけません |

ツアーの途中で、岩国市由宇町の「力寿司」に寄りました。私にとっては久しぶりの力寿司でしたが、山中先生と野崎隆之先生は始めて。大きい寿司に驚かれておりました。

私は幕末・明治維新マニアではありませんが、山口県で生まれ育ったので興味はあります。しかし、歴史の事実をあまりにも知らないことに気づかされました。若い頃は物理学と音楽に興味が集中し、企業に就職していろいろなことを知ってからは、自然科学全般、工学、語学、経済学にも興味が広がりました。教育という仕事についてからは、人を惹きつけ育てることの大切さを知り、歴史というものにも目を向けるようになりました。人間、成長ともに世界が広がり、さらに成長をし続けるものですね。私は人間というものはこの世からいなくなる直前まで成長できると信じています。

今後も住んでいる近くの歴史探索ツアーに出かけてみたいと思います。特に山口市は室町時代には守護大名大内氏が治めた場所。山口は西の京とも言われ、当時は京の都に次ぐ賑わいだったとか。今、自宅を「大内御堀」という場所に構えている私ですが、休日には自転車でその辺の大内氏を巡る歴史探索をしてみようと思います。それに加え江戸時代に萩と防府を結んだ参勤交代に使われた萩往還も近くにあります。高杉晋作がある峠で待ち伏せされているのを察知し、回り道を決心し、実際に回り道のために曲がったといわれる交差点も近くにあります。幕末でも鍵となった場所のようです。

力寿司の寿司。ナイフで切って食べます。