2018年7月4日

6月25日(月)は数理科学の教員からの紹介で、山口市の郊外の徳地(とくぢ)地区に伝わる徳地和紙の工房、千々松和紙工房を訪問しました。徳地和紙の製作・加工・販売とPRの活動をされている船瀬春香さんと教員の奥様がお知り合いであり、以前、教員から「和紙」つくりの技術と私の専門である高分子物理学が関係ありそうだということを教えていただきました。船瀬さんは5月まで地域おこし協力隊で『徳地和紙の伝統と技術の継承』の活動をされていた方です。詳しくはこちらをご覧ください。千々松和紙工房の千々松友之さんは、元々エンジニアをされていた方ですが、今は故郷に戻ってこられ、実家の和紙工房を継承されておられます。

当日は、ソフトマター物理学(化学物理)の専門家の堀川裕加講師と堀川講師の指導する大学院生および4年生の総勢4名で訪問させていただきました。

伝統的な和紙の原料は楮(こうぞ)や三椏(みつまた)といった植物の樹皮(内皮)の繊維です。実際に画像のように楮や三椏が工房の畑で栽培されておりました。三椏という名前は、画像のように枝が三又に分かれることが語源のようです。秋に原木を収穫し、樹皮を剥がして保存するそうです。

この樹皮を原料にさまざまな工程を経て和紙が完成します。その中で特殊な工程を使い分けることで、いろいろな種類の和紙を作り分けます。その特殊な工程は職人さんの経験によって見出されたものですが、説明を聞いていると確かに私の専門分野である高分子物理学に密接に関係していると思いました。紙の主成分はセルロースという多糖類の高分子です。要するに紙は高分子でできています。和紙作りはその高分子繊維の凝集形態を物理的にあるいは化学的にいかに制御するかで成り立っているようです。昔の職人さんは試行錯誤からその制御方法を確立し、その技術が現在まで伝承されてきたわけです。話を聞いていると、なるほどと納得できる理に適った工程がいくつもあることに気づきました。堀川講師の専門分野に関連することも多く、私たちはそれを実際に科学的に検証してみたいということになりました。実際に試料として原料や和紙をご提供いただきました。工房には伝統的な機械に混じって、元エンジニアのご主人のアイデアで開発された新しい機械もありました。とても興味を持って見学させていただきました。

私は、現在、「山口学研究プロジェクト」に参加し、文化財修復に使われる膠(にかわ)の凝集構造についての研究を行っています。こちらもある方から「やってみない?面白いし、とても重要な意義のある研究ですよ。」と勧められたのがきっかけで行っている研究です。高分子物理学の研究、もちろん対象としているのは「もの」ですが、いろいろな方たちとの縁、人と人とのつながりがきっかけとなっているものがほとんどです。さまざまな方とのコミュニケーションからも新しいものが生まれていくものですね。

|

|

|

| 楮 | 屋外に設置されている蒸し釜 | |

|

|

|

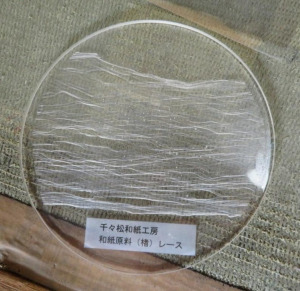

| 「三椏」の語源である三叉の枝分かれ | 和紙の原材料 | |

左から、野崎、船瀬さん、4年生、千々松さん、大学院生