2021年7月26日

前回の記事でも紹介しましたが、本学でも新型コロナウイルスのワクチンの職域接種が開始されました。7月24日(土)からはいよいよ本部のある吉田キャンパスで第1回目接種が始まりました。私も1回目の接種を無事に終えました。お休みにもかかわらず学生や教職員のために献身的に動いていただいている保健管理センターのスタッフの方々、附属病院のスタッフの方々、会場整理をしていただいている職員の方々にはたいへん感謝しております。

さて、先日は、家族で気分転換。人込みを離れ、自然探索をしにドライブに出掛けました。このようなときに山口県のような地方では近所への出かけるような感覚で自然の中に飛び込むことができます。

私は地理や地学が子どもの頃から好きで、特に「火山」は、短時間に動的に変化する地形が感じられるところに興味を感じます。少し怖いイメージもありましたが。長崎県の雲仙や熊本県の阿蘇山などはいつ行っても魅力的な場所です。

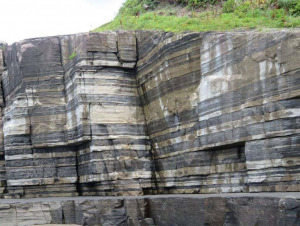

日本には日本ジオパークが43地域(内9地域がユネスコ世界ジオパーク)あります。山口県には「Mine秋吉台ジオパーク」と「萩ジオパーク」があります。その萩ジオパークは山口県の北東部に広がる地域で、多様な火山活動によって形成された地域です。先日も萩市にある小さな火山である「笠山」に家族で出かけました。この度は家族のリクエストもあり、萩ジオパークの中の須佐という地域の海岸にあるホルンフェルスを見に行きました。ホルンフェルスは堆積層をマグマが貫入したときに堆積層が熱変成してできるそうです。私の専門分野に結び付けると「熱処理によって材料の再組織化が起きた結果」です。(理学部には地球科学分野の専門家がおりますので、詳細な解説は別の機会に譲ります。)

画像のきれいな縞々の崖がホルンフェルスです。もともとは粘土と砂が交互に堆積した地層のようです。海岸の岩が平坦なので近くに接近して観ることも可能です。層理面(地層の単層と単層の境界)をよく見てみるとはっきりとした面となっており、隙間があるようにも見えます。なんとなく自分の専門分野である「物質の構造形成」に結び付け、できたときの様子を想像します。ぶつぶつと独り言を連発するので家族からは気味が悪いと笑われます。

|

|

| 萩市須佐の海岸で見られるホルンフェルス | |

層の境界付近

層の境界付近

海岸の岩もいろいろと浸食を受け、奇妙な形になっています。平坦な岩にはこのような穴もたくさん。そして、カッターナイフで切り込みを入れた跡のような形状も。なんだかある方向に切り込みが走っているような。なぜそんな形状ができあがるのか、自分の持っているほんの少ない知識を可能な限り活用するといろいろと想像が膨らみます。

|

|

| 浸食の跡? | |

この地域は阿武火山群と呼ばれ、いろいろな火山地形が見られます。時間をみつけて大自然の造形物を楽しみに行きたいと思います。

大きさはこんな感じです