2021年9月1日

「萩ジオパーク」シリーズ第3弾

林道を車で走っているとこのような看板が。駐車場も整備されています。この先行き止まり。

林道を車で走っているとこのような看板が。駐車場も整備されています。この先行き止まり。

片側一車線ずつの立派な林道ですが、対向車とは1台も出会わず。

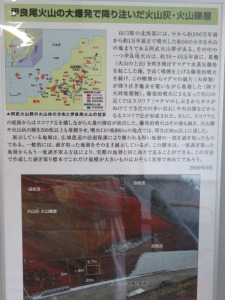

山口県の北部の阿武町に伊良尾山は阿武火山群に属する火山です。この麓を通っている林道沿いに、火山から噴出した火山灰などが堆積してできた地層があります。林道ののり面の工事中に発見されたもので、学術的貴重な資料であることから山口県が一部を保存し、観察施設をとして整備したものです。地質の学術調査中、この地層に気づいた永尾先生(元山口大学理学部教授)が、県に事情を説明した結果、保存されることになったと聞いております。説明看板の下部には先生のお名前もあります。この地層の一部をはがして標本にしたもの(幅3m高さ2m程度)が山口大学理学部1号館の2階に展示されています(末尾の画像)。

|

|

| 現地の案内看板(永尾先生(元山口大学理学部教授)らの名前も記されています) | |

いつも標本を目にしていたので、一度実物を見てみたかったのですが、やっと実現しました。現地には永尾先生らが監修されたとてもわかりやすい解説があります。解説の説明を読みながら興味深く地層を拝見させていただきました。

解説パネルが5つほど設置されています。林道ののり面で地層が観察できます。通常、工事の後、のり面は崩落防止のためコンクリートや植物で覆われますが、ここでは一部がそのままにして残され、その部分は屋根で覆われています。観察ルートも整備されています。(整備にはかなりお金がかかっていると思います。感謝です。)

|

|

|

|

| 解説パネルと地層の観察施設 | |

|

|

| 溶岩流の先端部 | |

解説を読みながら地層を目の前にするといろいろなイメージが頭の中に浮かびます。溶岩流の先端にはたくさんの穴が見られますが、ガスが抜けた跡(気孔)です。

当日は地元の方思われるお二人が施設周りの草刈りをしておられました。身近に貴重な学術資料があることを誇りに思っておられるここと思います。

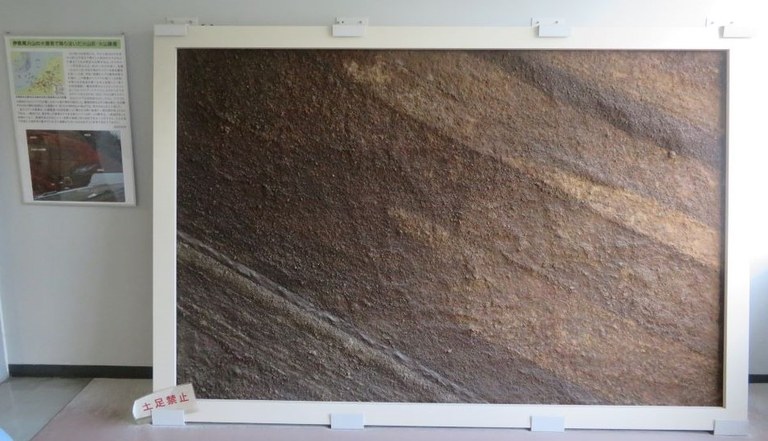

先ほどもご紹介しましたが、この地層の標本は、現在、山口大学理学部1号館の2階で展示しております。地層の標本は、通常は剝ぎ取ったものをそのまま展示するそうです。したがって裏側から見たようになります。しかし、この標本は、現地の地層から一旦剥ぎ取ったものからさらに剥ぎ取っているので、現地と同じ向きに見ることができます。貴重な標本です。

|

|

|

|

| 山口大学理学部1号館2階で展示中の地層(イラオ火山灰層)の標本 | |