2020年8月4日

夏です!前回の学部長のつぶやきを掲載した直後、山口地方は梅雨明けし、いきなり猛暑が続いております。

昨年2019年11月28日掲載の学部長のつぶやきの記事でもご紹介しましたが、私の徒歩通勤路に栗の木があり、毎年秋には毬栗が歩道に落ちております。本日、緑色の毬栗数個を発見しました。梅雨明け1週間、すでに早く猛暑が収まり秋にならないかなと思っています。

|

| 通勤途中に落ちている毬栗 |

さて、理系学部の多くの学生や大学院生の中には、研究活動の一部で実験を行っている人がいます。実験にもいろいろとありますが、その中には高価な最先端実験機器を使用するもの、大型の実験設備を使用するもの多種多様です。私の研究室の学生は、通常は山口大学が保有する実験装置を用いて実験をしていますが、ときどき他の機関が管理している大型の実験設備を使わせていただいて実験することもあります。

他機関の大型設備で実験をする目的は、もちろん自身が進めている研究目的達成のための実験事実を得ることですが、それ以外にも経験を通して、学生はいろいろなことを学びます。まずは、実験を行う際に必要な安全に対する意識の一般的な理解ができます。大学内あるいは研究室内では、そこで決められた安全のためのルールの下で実験を行いますが、それは山口大学あるいは当該研究室に似合った狭いルールになっていることもあります。しかし、外部で実験を行うと、そこで定められたルールに基づいて実験を行いますので、一般的な安全に対する考え方を理解し、その意識をもつよい機会となります。

外部で大型設備を使って実験するときには、時間が限られています。さらに、わざわざ出張して実験するため、費用(もちろん研究費から出します)がかかります。そのため、やり直しがきかないので、実験計画をたてるときには、学生と教員で極めて綿密な打ち合わせを行い、具体的な実験計画をたてるとともに、予備実験等を繰り返して臨みます。このような計画性をもって物事に臨む能力を身に付けることができます。また、実験の実施には現地のスタッフの方々のお世話になります。したがって、自分たちのやりたい実験内容を正確にスタッフの皆さんに伝え、実験に協力していただく必要もあります。ここでもコミュニケーション能力が身に付きます。

何はともあれ、学生は最先端の大型設備や機器を使って実験することはそれなりにやりがいを感じるようです。喜んで実験に取り組みます。理系の学生は授業料の何倍もの費用をかけた実験を行うことができるというメリットもあります。

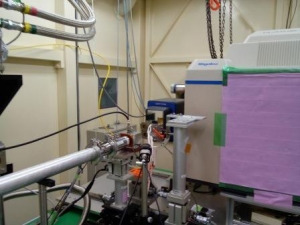

画像はシンクロトロン放射光施設である九州シンクロトロン光研究センター(佐賀県鳥栖市)に大学院生2名と出向いて実施した実験の様子です。私の研究グループでは、今年度はこの施設を使って年間10日間の実験を行う申請が認められました。この施設で発生する強力なX線を使った実験をすることは私たちが進めている研究にはとても有効です。それが10日間も使えることはとてもありがたいことで、関係の皆様方には感謝いたしております。有益な研究成果を出すとともに、大学院生の成長をしっかりと支えていきたいと思います。

|

| 九州シンクロトロン光研究センター (佐賀県鳥栖市:鳥栖プレミアムアウトレットの横にあります。) |

|

|

|

BL11というビームラインを使って実験をします。右側は実験ハッチの内部です。強力なX線を使うため、X線照射中は実験ハッチ内部には立ち入ることができません。 |

|

|

|

| 実験操作はすべて実験ハッチの外側から遠隔操作で行います。最先端の実験設備を使用しているにもかかわらず、手作りの実験装置を持ち込んで実験します。 | |