2020年11月25日

秋も深まり、今年も残すところあとひと月余りとなりました。コロナ禍に追われた年になりました。そのような中、大学では来年度の新入生を迎える準備が始まっております。まずは入学者選抜試験、いわゆる「入試」が開始されています。最初の入試である「総合型選抜入試」はすでに終わり、合格者を発表しました。大学入試といえばメディアでは新型コロナ感染防止対策をどのように施すかが話題になりがちですが、この度からの大学入試は大きく変わることへの巷の関心が薄くなっているように思います。受験生や関係者にとっては、新しい大学入試は大きな関心ごとなのですが。

「センター試験」は昨年度で終わり、令和3年1月からは「大学入学共通テスト」になります。すでに実施した「総合型選抜入試」は昨年までは「AO入試」として実施しました。先日は「学校推薦型選抜Ⅰ」を実施しました。1月には「学校選抜型入試Ⅱ」(共通テストを利用)を実施予定です。その後、「大学入学共通テスト」、「一般選抜」と入試が続きます。

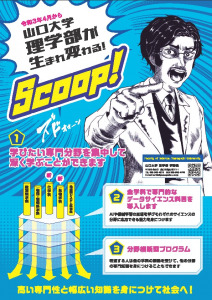

以上のような入試変更に加え、山口大学理学部は学科が1つ増え、「数理科学科」、「物理・情報科学科」、「化学科」、「生物学科」、「地球圏システム科学科」の5学科となります。5学科体制で次の時代で活躍できる人材育成のための新しいカリキュラムを開始します。この2年間、新しい学科の設置や新しいカリキュラム導入のためにいろいろなことを考え、それの内容を文章化し、膨大な書類にしました。特に、卒業生がどのような能力を身に付けて社会に出るか(ディプロマ・ポリシー)、そしてそれをどのような教育課程で身に付けてもらうか(カリキュラム・ポリシー)は時間をかけて考えました。

作業が終わって学科設置や新しいカリキュラムが認可され、それを開始する準備作業も軌道に乗り始めた今、「学問する」ことと「能力を身に付ける」ことについて考えています。自分自身(理学部を卒業)、理学部を受験した動機は高等学校で興味を持ち始めた「物理学」を勉強したかったからです。「○○の能力を身に付けたい」という意識はまったくありませんでした。言い換えると大学で「学問をする」ために入学を希望しました。(私自身が大学で存分に「学問をした」かと問われれば、かなりの疑問が残りますが。)大学入学後も「自分はこのような能力を身に付けたい」と考えたことはありませんでした。しかし、大学を卒業して(大学院を経て)就職し、周りに助けられながらどうにか仕事をこなしてきました。さて、仕事をする能力(今現在も十分な能力は持ち合わせていませんが)はいつ身に付いたのでしょうか。私にもわかりません。

しかし、学生たちと触れ合う中で最近、自信をもって言えることがあります。それは、学生たちは大学生活においてさまざまな能力を無意識に身に付け、さらに研究活動によりそれが強固なものになるということです。

学生たちは大学に入り学問をする上で、自立することを迫られます。「教えてもらう」から「学ぶ」へ。そのような中、大学で学問をするうちにいろいろな能力が身に付いているのでしょう。それに加え、理系学部は研究室における研究活動をし、卒業論文を書くことを「特別研究」として必修にしている場合が多いです。特別研究における研究活動は、それまでに身に付けた知識やその他さまざまな能力をフル活用します。そこでさまざまな能力が本格的に身に付いているのは確かです。研究活動を通して学生たちは精神的にも大きく成長します。そのことの一つの証拠は、就職活動やインターンシップにおける企業さんの評価です。平均すると研究活動を経験していない学部学生に比べ、それを経験している大学院生の方が企業さん側の評価は明らかに高いです。

学生は研究活動からかなりのものを得て成長していることは確実です。「特別研究」は学生たちの「学びの集大成」です。これは裏を返せば、我々教員の「研究指導」がいかに重要かということです。学生たちの将来をイメージし、彼らが社会に出て活躍できるような能力を身に付けてくれることを期待しながら研究指導に励む必要がありますね。そのためには、まずは学生たちが「研究は面白い」と思ってくれることが大切です。教員が学生と一緒になって研究を楽しまないと。

最後に、理想は「学問に没頭していたら、知らない間にいろいろな能力が身に付いていたよ。」でしょうか。