2021年2月23日

「あの人は引きが強い」、皆さんもこの言葉を耳にすることがあると思います。理学部の事務のM係長は私が理学部長を拝命したタイミングで理学部に異動して来られました。着任後まもなく種々のやっかいな業務上のトラブルに見舞われ、「Mさんは引きが強い」とか、「引きのM」と言われる始末。M係長に言わせると、引きが強いのは自分ではなく同じタイミングで新しく理学部長に就任した私だそうですが。本件、いわゆる「科学的な検証」は不可能でしょう。

ところで「引きが強い」の「引き」の実体ははたして何なのでしょう?一応、物理学をかじっている私、やはりアプローチは物理的な検証から。ここでの「引き」とは引く力と考え、M係長の体重を60 kgと仮定し(少々のoverestimationはご容赦ください)、別の体重60 kgの人がM係長とソーシアルディスタンス2 mを隔てて立っているとき、M係長がその人を引き付ける「引きの強さ」は「万有引力による」として見積もってみると6.0 × 10-8 N (N:は「ニュートン」と読み、力の大きさを表す単位)となります。

そう言われても6.0 × 10-8 Nの力の大きさがどの程度のものかはわかりませんね。参考までに電子(−)と陽子(+)の間には引力(クーロン力)が作用しますが、0.1 nmの距離を隔てて存在する電子と陽子の間の引力は2.3 × 10-8 Nであり、上記万有引力と同程度。(「同程度ではなく3倍も違うではないか」と思われるかもしれませんが、今の場合あくまでも概ねを知るための見積もりであるので「桁が同じ」=「同程度」となります。)

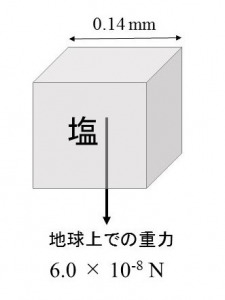

電子とか陽子とかに働く力に例えられても、まったく参考にならずさらにわからなくなりましたね。というわけで、もう少しわかりやすい別の力に例えると、6.0 × 10-8 Nという力の大きさは一辺が0.14 mmの立方体形状の塩の粒に働く地球上での重力の大きさ程度です。そう考えるとM係長の万有引力による「引き」はあまり強くなさそうですね。そもそも万有引力が「引きの強さ」をもたらしていると考えると、M係長でなくとも同じ体重の人であればすべて同じはずです。(これが自然界に存在する物理法則というもの。)では、M係長はなぜ「引きが強い」のか。M係長には宇宙での「暗黒物質」のような未だに明らかになっていない物理がそこにあるのか。

電子とか陽子とかに働く力に例えられても、まったく参考にならずさらにわからなくなりましたね。というわけで、もう少しわかりやすい別の力に例えると、6.0 × 10-8 Nという力の大きさは一辺が0.14 mmの立方体形状の塩の粒に働く地球上での重力の大きさ程度です。そう考えるとM係長の万有引力による「引き」はあまり強くなさそうですね。そもそも万有引力が「引きの強さ」をもたらしていると考えると、M係長でなくとも同じ体重の人であればすべて同じはずです。(これが自然界に存在する物理法則というもの。)では、M係長はなぜ「引きが強い」のか。M係長には宇宙での「暗黒物質」のような未だに明らかになっていない物理がそこにあるのか。

冗談はこの辺にして、言うまでもなくM係長(あるいは私?)の「引きが強い」問題については、自然科学ではなくたわいのない娯楽として楽しむ程度の問題ですね。もう少し頑張って人文社会学的にあるいは心理学のような別の分野で取り扱う問題か。「文理融合」とまではなかなかいかないようです。(「引きが強い」の引き付ける何らかの相手を60 kgの物体としていることもまったく根拠のない仮定です。)

理学部の教育目標に「数量的スキル」を身に付けることがあります。定量的に考えることが可能なものは数値を使って定量的に考えようとする能力です。課題解決には必須な能力です。課題解決の手法として、今後はデータサイエンスが必須となるでしょう。データサイエンスに必要な基盤となる能力の一つは「数量的スキル」です。理学部の卒業生には「数量的スキル」を自分のもつ主要能力(別の角度から見ればセールスポイント)として社会で活躍してほしいです。