化学科 安達 健太 先生

金は金色ではない?クロロフィルは緑ではない?世界はこれまで見てきたものとは本当は違う色をしているのでしょうか。ナノレベルの世界で色素を研究されている安達先生は今は色素で水素を作る研究をされているそうです。色素の持ついろいろな可能性を話していただきました。

安達 健太 Kenta ADACHI

山口大学大学院創成科学研究科 准教授

学域:理学系学域(化学分野)

学科:化学科

研究室HP:http://www.materchem.sci.yamaguchi-u.ac.jp/

インタビュアー(以下、イ):今回のインタビューは化学科の安達健太先生です。よろしくお願いします。

安達健太先生(以下、安):よろしくお願いします。

どんな研究をされてるのですか?

安:机の上の瓶を振ってみてください。

イ:わ!透明だったのに ピンクになった!どうして!?

安:振れば振るほどピンクになります。面白いでしょう。

この瓶には透明な液体が入っており2層になっていましたね。下の層は水、上の層は油に赤い色素が混ぜてあるものです。

この色素、油の中に溶けていると色は出ないんですが、水と油の境界である界面では化学反応が起こり、実は界面だけは赤くなっていたんです。

でも、見えなかったですよね。界面が薄すぎて目では確認出来ないんですよ。

例えば静止状態のこの瓶だと、界面は瓶の太さ分の面積に僅か数ナノメートルの薄さでペロンと伸びているだけですから。

ナノメートルの「ナノ」は、10億分の1という意味ですから、界面ってメチャクチャ薄いって判るでしょ!

界面はナノの世界。分子レベルの世界なんです。

でも振ると、オイルドレッシングみたいに水と油が小さな液滴になって均一に分散されます。液滴が小さくなればなるほど体積は変わらなくても水と油が接する面積は相対的に大きくなるので、表面で起こっていることが強調されて、通常では見えにくかったものも見えるようになるんです。

こういう方法で、表面や界面に起きる現象を科学的に見ていく研究をしています。

イ:一枚では見えない界面が何重にも重なったからピンクに見えたんですね。先生はこういった水と油のような液体の研究をされてるんですか?

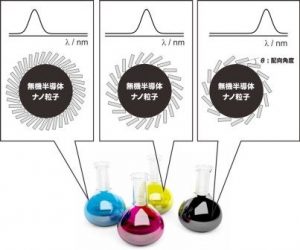

安:学生時代はその研究をしていました。今は同じような仕組みを利用して無機半導体表面の研究をしています。具体的には、無機半導体をどんどん小さくしてナノ粒子にして、その粒子の表面に色素分子を並べていく研究です。

イ:ものすごく小さい世界の研究ですね。見えないほど小さくして観察できるものなんですか?

安:さっきの話と一緒ですよ。物体の表面で色素分子がどのように並んでいるのかを調べるのに、大きいブロックの上に色素を落として調べようとしても無理です。表面って薄いですから。さっきみたいな要領でブロックをナノレベルまで小さくして表面積を大きくすることにより、どういう風に色素がくっついているのか、並んでいるのかを高感度に観察することができるようになるのです。

安:さっきの話と一緒ですよ。物体の表面で色素分子がどのように並んでいるのかを調べるのに、大きいブロックの上に色素を落として調べようとしても無理です。表面って薄いですから。さっきみたいな要領でブロックをナノレベルまで小さくして表面積を大きくすることにより、どういう風に色素がくっついているのか、並んでいるのかを高感度に観察することができるようになるのです。

イ:ナノレベルまで小さくした無機半導体の表面に色を付けるんですか?

安:そう。色の研究をしているんです。

色を使って何が出来るか。例えば、表面プラズモン、フォトクロミズム、超分子キラリティといった研究をしています。

表面プラズモンって何ですか?

安:プラチナ・金・銀などは、みなさんご存知の色があるかと思いますが、例えば金もナノレベルまで小さくすると金色じゃないんですよ。

安:プラチナ・金・銀などは、みなさんご存知の色があるかと思いますが、例えば金もナノレベルまで小さくすると金色じゃないんですよ。

イ:え?小さくすると色が変わるんですか?

安:ナノ粒子サイズなると色が変わるんです。ほら、粒子のサイズが数ナノメートルなら赤、数百ナノメートルなら黒っぽい色になっているでしょう?

イ:ナノレベルの大きさにすると金が赤くなってしまうんですか・・・これ、どんどん粒を大きくしていけば、また金色になるんですよね?

安:目に見えるほど大きくすればもちろん金色です。

安:目に見えるほど大きくすればもちろん金色です。

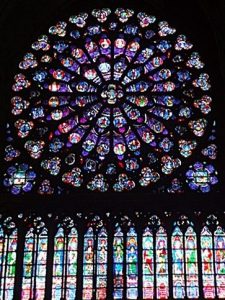

これは、技術としては昔からあるものなんですよ。例えば歴史ある教会の赤いステンドグラス。あれは金のナノ粒子を入れることで赤いガラスを作っているんです。

ナノ粒子サイズの金属をガラスに混ぜて様々な色のステンドグラスが作られたのです。

イ:金が赤色になるということは、昔から知られてたんですね。

安:金やプラチナが電気を通すのは電子をいっぱい持っているからです。しかも金属の表面には電子が沢山出ていてこれが自由に動き回っているんです。これを表面自由電子って言います。

でも粒子を小さくしてナノ粒子にすると表面が相対的に大きくなり、表面自由電子の数も表面積に応じて多くなる。しかも隣接するナノ粒子の表面自由電子と相互作用するようになります。その相互作用が、我々の目に色として見えるんです。金属のサイズが大きい状態だとこの現象は見えません。

金属の粒子をナノレベルまで小さくしていくと、表面自由電子の動きが顕著になりサイズが大きい時には得られなかった特性が出てくるってことです。これが『表面プラズモン』です。

フォトクロミズム

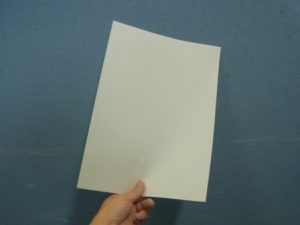

安:面白い物をお見せしましょう。この白い紙、これはモナ・リザをインクジェットプリンタで印刷したものなんですよ。

イ:う~ん・・・真っ白ですね。どうすれば見えるのかな?何か仕掛けがあるということですね。

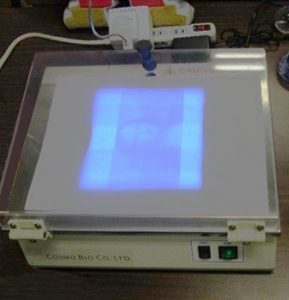

安:このUV(紫外線)照射装置です。ここに、この白い紙を置きますよ。ほら、だんだん青くなってきたでしょう?

イ:あ、うっすら青いモナ・リザが見えてきた!どういう仕掛けなんですか、これ?

安:光を当てると色が変わり、光を当てるのをやめると元に戻るというフォトクロミック特性を有する無機半導体という物質があるんですよ。

それをインクジェットプリンタのインクとして使用しているんです。

イ:普通のプリンタでプリントしたものなんですか。

安:そうです。

そして、このモナ・リザの絵の場合、ミソになるのがこの繭(→)。

この繭を化学処理して水に溶かすことで、色々な形にできます。例えばこの透明なフィルムとか・・・。

イ:この透明フィルムは繭で出来てるんですか!つまり絹?

安:そう。そして、この絹を水に溶かしてフォトクロミック材料である無機半導体のナノ粒子と混ぜる。そして無機半導体のナノ粒子表面に絹がくっついた複合材料をインクとしてプリンタにセットして印刷したのが、このモナ・リザです。

イ:これは「絹と無機半導体」で印刷した絵なんですね。

安:そう、これは絹と無機半導体の酸化タングステン(WO3)のナノ粒子で作ったインクで印刷したものです。

酸化タングステンは紫外線を当てるとフォトクロミズムを示し、その色調は透明から青に変化します。もちろん、紫外線を当てるのをやめると、色調は青から透明に戻ります。

面白いことに、この酸化タングステンのナノ粒子表面へ絹をくっつけてやると、フォトクロミック効果が増強されるんです。つまり、より青くなるんです。我々は、この増強現象を「表面増強フォトクロミズム」と勝手に名付けました。

絹と酸化タングステンを混ぜ合わせたことにはもう一つ理由があります。絹は、印刷された酸化タングステンのナノ粒子と紙とをくっつける糊の役目もしてくれるんですよ。バインダーって言われている性質です。これがないと酸化タングステンのナノ粒子って紙の上の砂みたいなものなんで、触ると簡単に取れちゃうんです。

|

| 繭と繭から作られたフィルム(フィルムは左手前。見えるかどうか・・・) |

安:ほらモナ・リザ、こんなに青くなりましたよ。

イ:わーっ。ホントだ!面白い。これ頂いていいですか!

安:いいですけど・・・数時間後には真っ白ですよ(笑)

イ:あー。そうでした・・・

色素の色

安:例えば、表面に何かしらの色素がくっついている物体があります。この物体が紫色に見えるなら、表面にくっついている色素は紫色だと思うでしょ?

イ:???。物体が紫色に見えるなら、紫色の色素でしょう?

イ:???。物体が紫色に見えるなら、紫色の色素でしょう?

安:実はそうとも限りません。色素は、表面でのくっつき方、並べ方で色が変わるんです。具体的には、色素の付いている量と角度、これによって色は変わるんです。

イ:同じ色素なのに?

安:そう、同じ色素でも角度が変われば色が変わる。並び方と角度をコントロールすることで紫の色素を黄色や緑色に見せることができるんです。

イ:そんなことが出来るんですか?

安:不思議に思うようですが、これ実は植物の世界では普通にあることなんです。

植物の葉っぱの中には、クロロフィル色素が存在します。植物は、クロロフィル色素を使って光合成を行なっています。葉っぱは緑色に見えるから、クロロフィル色素は緑色だと思うかもしれませんが、クロロフィル色素を単独で取り出してみるとむしろ黄色っぽい赤色なんです。

緑色に見えるのは、クロロフィル色素の角度や並べ方を植物がコントロールしているからなんです。

イ:クロロフィル色素って本当は緑色じゃないんだ・・・

ダマされてるみたいですね。

安:葉っぱの中でクロロフィル色素は、綺麗にリング状に並んでいます。

我々はそれを色素会合体と言うんですが。

植物は、葉っぱの中でクロロフィル色素の会合体を作り出し、緑色に見せてるんですよ

イ:会合体?

安:並び方と数と角度のことですね。

ちなみになぜ葉っぱが緑色かというと、太陽光の中でエネルギーレベルが一番強いのが緑色の領域だからなんですよ。植物はそれをちゃんと知ってる。

イ:植物自身が自分を最も効率がいい色に見せてるってことなんですね。

安:そう。何万何億年の学習と進化の中で、自分を緑に見せることにしたんです。

だから仮に太陽光の中で一番エネルギー強度が高い領域が黄色であったなら、植物は自分を黄色にするように進化してたでしょうね。

色素をどうやって並べるかで色は代わる。

つまり、一種類の色素でも表面の会合数や吸着角度を変えることで、あらゆる色を作る可能性があるということです。自然界がやっていることの模倣です。なかなかそこまで綺麗には模倣できてなくて、1つの色素で7色を出すことはまだ無理ですが・・・色の幅をどんどん広げていって、究極の目標は「一つの色素で7色の色を作り出す。」ということです。

イ:色素がどんなふうに並んでいるのかは顕微鏡で見えますか?

安:いやいや、見えない見えない!流石に無理ですね!ナノメートルの世界の分子を見るのは難しいね。

イ:では、どうやって色素の角度の変化が分かるんですか?

安:スペクトルで見るんです。スペクトルの測定とそれに関連する小難しい理論で、色素の角度がどのくらい変わったかというのが見積もれるんですよ。

イ:色素の角度をどうやって変えるんです?ピンセットでつまんで並べ変えるのではないのでしょう?

イ:色素の角度をどうやって変えるんです?ピンセットでつまんで並べ変えるのではないのでしょう?

安:そりゃそうですよ!自己組織化を利用するのです。

分子は並びたい方向や角度とかをある程度個性として持っています。

だから薬品やアルカリや酸を加えて周りの環境を変えることで色素の角度をコントロールして、色が変わるメカニズムを推測し結論づけるのです。

イ:色素の種類だけで色が決まるのではなくて、色素会合体の角度でも色が変わるんですね。不思議。

安:周りの環境で角度や密度が変わり色が変わるということは、センサーとして使えるということですね。

つまり物質の分析に使えるということです。もともと私は分析化学をやっていたので、そういうところにこの技術を使いたいんです。

イ:何の分析が出来るんですか?

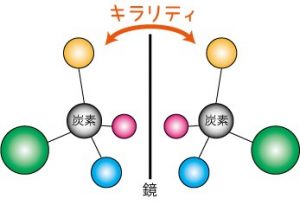

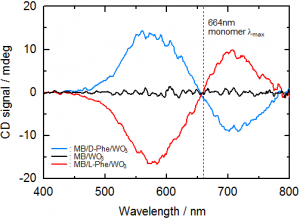

安:例えば、色素会合体による色の変化を使ってタンパク質やアミノ酸の分析をします。

我々の身体を作っているのは、タンパク質です。そしてタンパク質は、アミノ酸からできています。そのアミノ酸は、左手と右手のような分子構造の違いを持っているんです。これをキラリティというんですが、こういったアミノ酸構造の違いの検出、見極めを色素会合体ですることができます。

これを見てください。

スペクトルを取ると2種類のアミノ酸で、スペクトル反転してますよね。検出できてるってことですよ。

無機酸化物ナノ粒子表面での色素の吸着・会合現象を利用したアミノ酸化合物高感度キラル認識とフォトクロミズムを利用したアミノ酸化合物高感度比色センシングの技術を使っています。

こういうことが出来るんです。

イ:合わせ技ですね。それにしても幅広い研究ですね。

安:そうですね。何でも手を出してる感じですかね。

でも、要するに色が変わるということです。使うものは無機半導体と色素。基本は変わらない。

イ:それで何が出来るかっていうことなんですね。

安:そういう研究です。

なぜ「無機半導体」と「色素」

イ:どうして「無機半導体」と「色素」の組み合わせでの研究なんですか?

安:最終的に、水から水素を作り出したいんです。

イ:水素?

安:水素エネルギーは石油系のエネルギーに取って代わるエネルギー源として世界的に注目されていますね。

なぜなら石油は燃やすとCO2が出て温暖化が問題になりますが、水素は燃やしてもCO2は出ません。出るのは水だけ。クリーンなんです。そういう意味で非常に注目を集め、世界規模でインフラ整備されようとしています。

イ:水素で動く燃料電池自動車や、水素ステーションの話題がニュースでもよく取り上げられていますね。

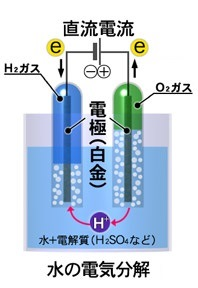

安:この水素をどう作るか。一番簡単なところでは水の電気分解ですね

安:この水素をどう作るか。一番簡単なところでは水の電気分解ですね

2H2O → 2H2 + O2

2:1の割合で水素と酸素ができます。

イ:中学校でやりました♪

安:けれど、この方法で水素を作るのは非効率です。だって電気分解のための電気エネルギーを必要としますから。

実際に今、水素を作っている方法はこんな感じ

CH4 + H2O → CO + 3H2

CO + H2O → CO2 + H2

つまり化石燃料に水を反応させて水素を発生させるんです。

でもこれ見たら分かるように、水素と一緒にCO2もできちゃうんです。

つまり温暖化の問題が出てくるってこと。

水素だけを見ればクリーンなんですが、作るほどにその過程でCO2が出てくるというのは、これからどんどん膨らみを持たせようとした時に問題になります。

そして一番クリーンなのは「水から水素を作ることだ」というところになる。

イ:・・・やっぱり電気を使ってですか?

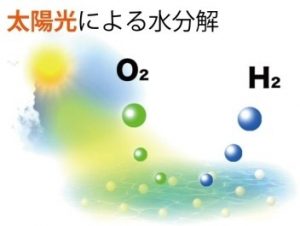

安:エネルギーとして無限にあるのは、太陽ですね。

安:エネルギーとして無限にあるのは、太陽ですね。

太陽を使って水素を作れれば、これは究極の再生可能エネルギー。エネルギー問題と地球温暖化問題を両方解決するという話になるじゃないですか。

だから今は「太陽光発電で水を電気分解して水素を作る」という方向で考えられています。

イ:なるほど!

安:だけれども、先程言ったように、電気分解で水から水素を作るのは非効率。

だからこそ、いかに効率よく水素を発生させるかを考えるのが我々の研究テーマ。「無機酸化物半導体の光触媒機能をうまく活用すれば、効率よく水素を発生させられるんじゃないか」という提案です。

イ:光触媒?

安:光によって生じる化学反応をアシストする物質です。

皆さんが知ってる光触媒というと光触媒の無機半導体が練りこんである壁紙、タイル、そして便器でしょうか。室内の臭い成分を壁紙が吸収してくれて光が当たったらそれを分解してくれるというのがあります。これらには酸化チタン(TiO2)が使われてます。

イ:無機半導体は皆、光触媒機能を持っているんですか?

安:半導体が導体になる為に必要なエネルギーが違うので、使い勝手の良し悪しはありますが、無機酸化物半導体はみんな持っています。酸化チタンの問題点は紫外線でしか機能しないところなんです。

太陽光は可視光が大部分を占め、紫外線は太陽光のたったの5%です。だったら可視光を光触媒に利用したいですよね。光触媒に関する研究は日本はかなり先進的で、その研究は2000年代に入って急速に進んでいます。

その中で可視光を使って水素を作るというのが命題のようになり、多くの研究者達がこれに取り組んできています。

そして、一つの色素で様々な色を作る可能性があり、研究の結果、我々はそういう技術を手に入れている。これを水素の発生にどうやって使うのか!

イ:(お!いよいよ色素の話になってきましたね!)

安:可視光を吸収して色素が色を見せるってことは、それは可視光領域のエネルギーをうまく使える物質ということです。

無機半導体である酸化タングステンは可視光をうまく使えない。でも外側に色素を並べてやれば並べた色素は可視光をうまく使うことができる。だったら外側の色素で可視光のエネルギーを吸収して中に取りこんでやろう!これ色素増感というんです。色素増感とは、すなわち、光を電子として半導体の中に渡してやるってことです。

イ:電子?

エネルギーを渡すって、電子を渡してるんです?

安:そう、すべては電子です。電気の源は、電子です。電子が流れるということは、電気が流れるということです。

イ:色素が電子を渡してるんですか?

安:そうです。色素もそうですが化合物は電子を持っている。色が見えるということはエネルギーを吸収して、物体の持つ電子が高いエネルギー順位に上がるということです。このことを「励起」って言います。そして、光のエネルギーを電気として取り出す為には、半導体の機構を使わないとダメなんです。 だから半導体。

イ:あらら・・・難しい話になってきた(泣)・・・色の話が電子の話に。

安:だって(笑)全部、電子の話なんですよ。

|

|

楽しく軽快な語り口調でお話下さった先生でしたが、 学生には『鬼』と呼ばれているんですよとのこと。 (本当はどうなのでしょうか?) |

イ:その仕組みを使って水素を作るんですか?

安:そういう研究をしています。

安:それにまだあまり研究されてない分野なのでね。面白そうだと思って♪

イ:半導体の表面を研究する人は少ないんですか?

安:それはものすごく多いです。色素を合成したり、色素を付けたものの性能を調べる人も沢山います。

安:それはものすごく多いです。色素を合成したり、色素を付けたものの性能を調べる人も沢山います。

でも、半導体どころか溶液中で色素を並べる研究をする人でも・・・あまりいないんです。既に・・・かなりレア。

イ:半導体表面に色素を並べる研究をしてる人は?

安:更にレアです。天然記念物モノです。

半導体表面に色素を規則正しく並べてみようなんて…そんな馬鹿なことする人は殆どいない。

私くらいかも(笑)

イ:なんと、そんなにレアな先生だったとは(笑)

インタビュー:2014年10月22日