物理・情報科学科 末竹 規哲 先生

より鮮明に自然に、様々なデジタル画像の加工のアルゴリズムが模索されています。

色覚バリアフリーとはどのようなものなのでしょう。画像の加工技術でどのようなことが可能になるのかを伺いました。他研究室とのソフトボールの定期対戦を行っているとか・・・勝負への意気込みもインタビュー

末竹 規哲 Noriaki SUETAKE

山口大学大学院創成科学研究科 准教授

学域:理学系学域(情報科学分野)

学科:物理・情報科学科

研究室HP:http://www.ic.sci.yamaguchi-u.ac.jp/teachers/index_suetake.html

インタービューアー(以下、イ):今回のインタビューは物理・情報科学科准教授の末竹 規哲先生です。よろしくお願いします。

末竹 規哲先生(以下、末):よろしくお願いします。

画像処理?

イ:さっそくですが先生のご研究についてうかがいます。先生のご専門である「画像処理」とは一体何をするのでしょうか。

末:何をするかというと、いろいろやっています。僕の研究室では特別なソフトウェアや機器は使用していません。全てプログラミング言語を使って実験、研究を行っています。

僕が取り扱っているのはデジタル画像なんです。コンピューターで見ることができる画像を対象にしています。

イ:その画像をどうするのですか?

イ:その画像をどうするのですか?

末:例えばデジタルカメラで写真を撮るでしょ。でも色合いが悪かったり、ぼけてしまったりしますよね。こういった写真を後でどうにか加工して綺麗な写真にする。そういうふうな研究をしています。

イ:失敗写真をいい感じに仕上げることができるってことですか。

末:ん~そうですね、失敗写真といえば失敗写真になるのかもしれないですね(笑)

他にもこんな研究もしています。

画像のサイズを変える処理

末:ディスプレイに画像を表示する場合、使用するディスプレイごとで縦横比がそれぞれ違いますよね。

パソコン用でもいろいろありますし、携帯もそうですね。画像をディスプレイに表示した時、いびつになることってないですか。

イ:はい。横にグーンっと伸びたりします。

末:そうですよね。被写体の形は変えないようにして画像のサイズだけを変えるんです。

例えば、入力画像の縦横比が4:3だとします。その画像を16:9の画像に変更します。通常のサイズ変換は画像を画面いっぱいに引き延ばすので、主役が縦長になってしまいます。

そこで提案手法では違和感が出ないように主役を大きくする一方で、影響のない背景部分を足しています。そういうふうな工夫をしています。

イ:それは自動的に?何の画像でも具体的な主役は「これだ!」ってプログラムで処理しているんですか?

末:そうです。この鳥の画像もそうです。

イ:ポッチャリというか、少し肉づきの良い鳥ですね。

末:そうでしょ(笑)。背景のあまり影響のないところにいっぱい列を入れていって横幅を広くしているんです。これでいう主役は鳥です。この鳥の縦横比をできるだけ変えないようにして画像のサイズを変更しているんです。

イ:なるほど。でも、これは人間が見ればこれが主役!てわかりますが、機械的になるとどうなんでしょうか。判断できるのですか?

末:パッと見てどこが一番目立つところかという顕著度を計算していて主役となるものは顕著度が高くなります。その高いところは、縦横比が変わらないようにするという工夫を入れています。でも、いつも上手くいくとは限らないですね。

イ:画像によっては主役ではない別の箇所を「主役だ!」と思ってしまうことがあるってことですか。

末:そうですね。

画像から色をとる処理

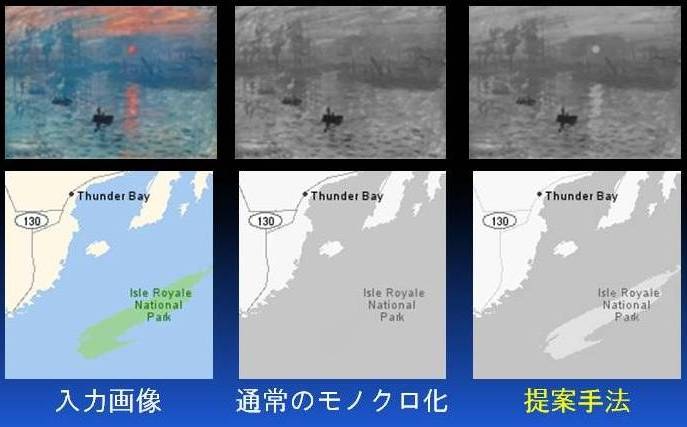

末:これはカラー画像のモノクロ化です。カラー画像の入った書類をモノクロ印刷するって思ってください。通常のモノクロ化はどういった処理をしているかというと、色は取らずに明度だけを取っています。このモネの絵を見てください。絵のタイトルは「印象・日の出」です。

イ:日の出?真ん中の画像は太陽がどこにもないですね。

末:そう。主役がなくなっています。この地図の通常モノクロ化では、ある島が消えています。何故かというと海と一体化してしまっているからです。これは海と島が同じ明度になっているからなんです。提案手法では太陽も島も見えているでしょ。これはある点に着目した時に、その周囲と違った色なら明度を変えるというようなことをおこなっています。しかも暖色系を明るい色にして、寒色系を暗い色にする。日の出は暖色なので白色になります。黒い太陽はイメージに合わないですよね。

イ:白黒雑誌にカラー写真を投稿してこんなかんじになるとイヤですね。

末:例えば、先生方が研究されて赤や緑などの色を付けたグラフを描いたとします。それが論文冊子等にモノクロで載ったとしたら同じ線になってしまい、せっかくの実験結果が何を意味するのかわからなくなりますね。そういったことも避けることができます。

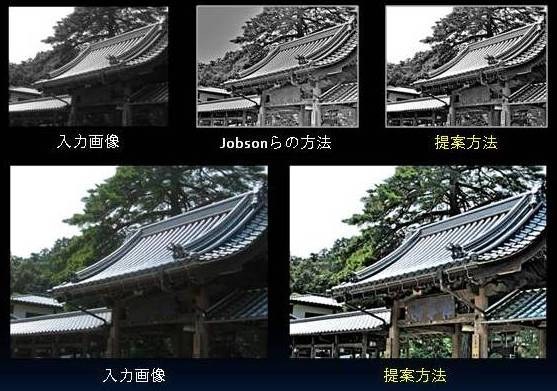

コントラストを改善する処理

末:これは瑠璃光寺の画像ですが、軒下の部分は暗くて何が写っているかわからないですよね。これを鮮明にして、且つあまり違和感のないような画像にするという様なこともやっています。Jobsonらの方法というのがあって、これはアメリカのNASAの人なんですが、衛星写真で黒くつぶれていたりすると何が写っているかわかりませんよね。でもそこに何が写っているかを見せるという技術があるんです。でもそれだとやりすぎてしまって、暗いところは確かに明るくなるんですけど、明るい所は逆に昼間の写真なのに夜の写真みたいになってしまいます。そういうのを避けようってことで提案方法としてやっているのが私の研究室で提案している方法です。カラー写真にするとこんなかんじです。まあ、これでもやや違和感のある画像にはなっていますが、でも見えなかったところは鮮明に見えるようになって色も出てきているでしょ。

イ:そうですね。Jobsonらの方法の画像は見えるけれども、とても不自然にクッキリとし過ぎていますね。

末:Jobsonらの方法は用途にもよるんですよね。見えないところに何が写っているのかって解析したりする場合には非常にいい方法なのかもしれないですが、写真画質って面ではあまりよくないですね。

イ:航空写真には向くのですね。

末:はい。で、実は人間の目ってこういうことをしているんですよ。明るい所と暗い所が混ざっている画像でもちゃんと見えるんです。ダイナミックレンジがすごく広いんですよ。でも、デジタルカメラなどはダイナミックレンジが狭いんです。だからすぐ黒潰れしたり白く撮れたりします。

イ:ああそうですね。だから写真を撮っても思うように撮れなくて「なんでだろう?」ってなるんですね。

末:この画像処理は人間の目と頭の中でやっている処理を模擬したような形でやっています。レチネックス理論っていうのがあってそこからきている画像処理なんです。だからこれは人間の視覚に学んだ画像処理ということになりますね。

色覚バリアフリー変換

末:最近では色覚バリアフリーという研究を行っています。

イ:それは、どんな研究ですか?

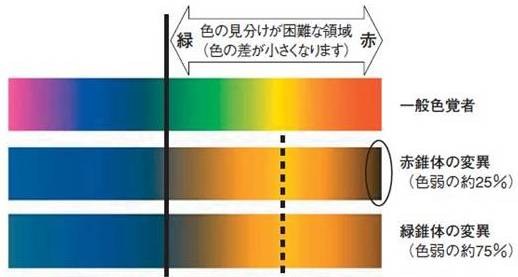

末:今いろいろ画像を見てもらいましたよね。でも全ての人が同じように見えているとはかぎらないんです。中には色弱、色覚異常と称される方がいらっしゃいます。色と色の組み合わせに反応ができなくて色の違いがわからなくなるんです。赤と緑の区別がつかないという方が多くみられます。緑の中に赤で「危険!」て書かれていても区別がつかないんです。最近はユニバーサルデザインと言って配色に気を使って誰もが区別ができるようにするというのがあるんです。

| 色覚のタイプによる色の見え |

|

| 色覚バリアフリーガイドブック, 埼玉県総合制作部文化振興課発行,2006から転載 |

末:私の研究室では色を選ぶのではなくて、出来上がったものがあることを前提にそれの色を変えて誰にでも見えるようにするということをやっています。

イ:誰もが見えるように色を調整するってことですか。

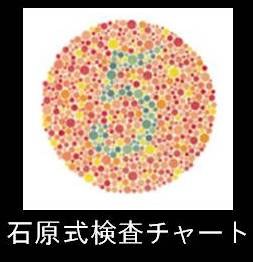

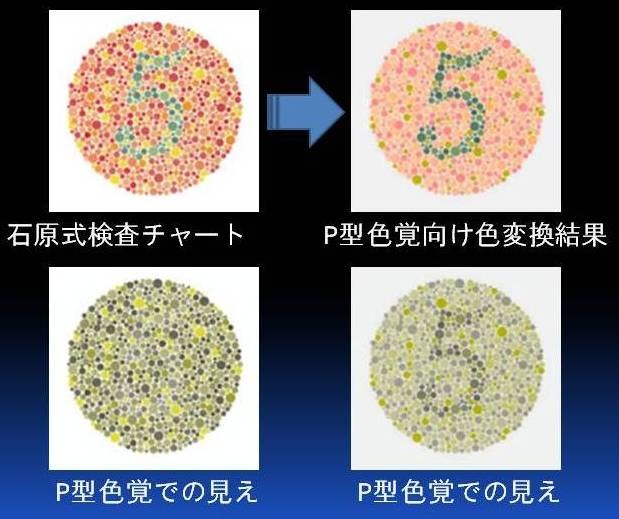

末:そうです。そういったことを今やっています。これ見て下さい。(数字5)見えますか?

イ:はい。見えます。数字の5ですね。

末:そうです。でも、この中の5って数字が見えない人がいるんですよ。ではこのメガネで見て下さい。

|

| 色弱模擬メガネ 「バリアントール」 |

イ:え??5が全然見えないです。

末:これは特殊なメガネで色弱の人の視覚を模擬したメガネなんですよ。これはP型という色覚メガネです。人間の目には、色を感じる3種類の視細胞、S、M、L錐体というのがあって、産まれつきいずれか一つの錐体が欠けている人がいます。L錐体(赤錐体)を欠く場合をP型2色覚。M錐体(緑錐体)を欠く場合をD型2色覚と言います。緑と赤がほとんど同じ色、黄土色に見えてしまいます。

イ:赤と緑の区別がつかないと中の「5」が全く見えないんですね。

|

| 色味を調整することで数字が見えるようになる |

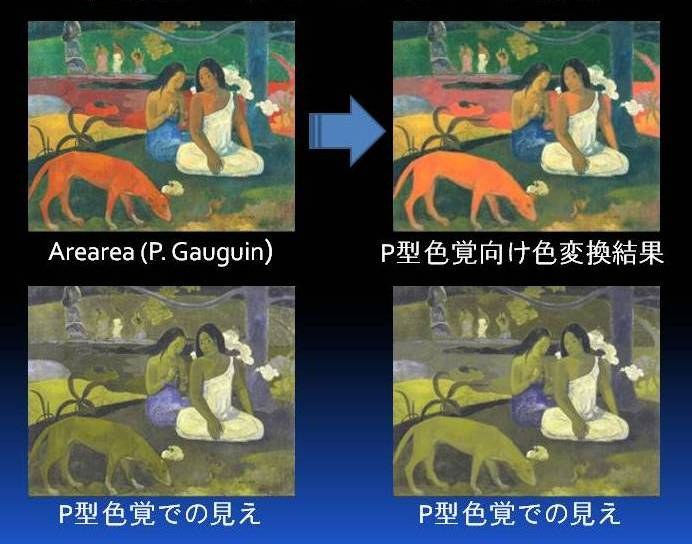

末:画像処理でも色弱者の方にも見えるようにならないかな?てことで、ゴーギャンの絵なのですがこれをこのP型のメガネで見てください。

イ:あれ?犬が背景と同じ色になってとても見づらいです。

末:そうでしょ。こういったことを画像処理でちょっと変えて綺麗に見える様にできないかなってことを今研究しています。で、やった結果がこれです。P型のメガネで見てください。

イ:あっ、さっきより犬が見えます。

|

| 一般色覚者に違和感を感じさせないレベルの色調整で、 犬を鮮明に見せることが出来る |

末:赤を青に変えたり緑を別の色に変えたりと、劇的に変化させればもちろん見えるんですよ。だけど、一般色覚者が見ると違和感が出てくるでしょ。例えば、緑の葉っぱの中に生っているイチゴの画像があるとします。2色覚の人が見るとイチゴがどこにあるか見えないでしょ。だから、イチゴを青色にする。そうするともちろんイチゴは見えますよ。でも、青いイチゴってどうですか?

イ:それはちょっと気持ち悪いイチゴだな!てギョッとしますね(笑)。

末:そうでしょ(笑)。だから色をガラッと変えるのは止めて、少しだけ変えることでくっきり見えれば良いなっていう思考のもとでやっているんです。

イ:なるほど!区別がつけば良いってものではないということですね。

末:その通りです。実はこれ、色相と彩度は変えないようにして、明度だけをちょっと変えています。区別がつきにくそうな箇所だけをね。ほんの少し変えただけなので見た目、印象は変わってないでしょ。

でも、視認性は高くなっているんです。

イ:そうですね。違和感はないですね。

末:こういったことがディスプレイ等で自動にできたら良いなと思っています。

イ:特別に加工しなくても、専用ディスプレイで見れば誰でも普通に見えるってことですか。

末:はい。色弱者の方からすると、見づらいホームページなどもたくさんありますからね。

イ:そうですね。困っている方はたくさんいらっしゃると思うので、それはとても助かると思います。きっとすぐにでも欲しいですよね。

末:そうですね。ただいろいろと難しいところがあるので、もう少し研究して最終的には実用的なものになると良いなと思っています。

イ:それは楽しみですね。全く知らなかった世界の話だったので驚きの連続です。

末:僕の研究はこんな感じです。 イ:あぁ~、なるほど。本当に「画像処理」とは「いろいろ」ですね。では、お話をうかがったうえで質問ですが、画像処理で誰でも美男美女になれますか?

イ:あぁ~、なるほど。本当に「画像処理」とは「いろいろ」ですね。では、お話をうかがったうえで質問ですが、画像処理で誰でも美男美女になれますか?

末:美男美女ですか・・・それも面白いなって思っています。画像処理の分野の中ではデジタルメイクなんてものもあるんです。女性の顔写真で目元の小じわとかをノイズだとみなして取っちゃうんですよ。

イ:プリクラなんかと同じですか。今、「美白」とか「デカ目」だとかできますよね。

末:あれは、ちょっとやりすぎなとこがありますよね(笑)。だって人が変わっちゃってしまいますもんね。僕が言ったデジタルメイクという考え方はもっと自然な感じです。

イ:ああそうなんですか。では、その研究をやるときはぜひモデルをやらせてくださいね。

標準画像(Lenna)

イ:学生さんの論文発表を何度か拝見させていただいたのですが、同じ綺麗な女性の画像をみなさん使用されていましたが、なぜですか?

末:それはレナ(Lenna)の画像ですね。画像処理の研究ではアルゴリズムを開発するのがメインです。

ぼけている画像をどう綺麗にするか。コントラストが悪いのをどう綺麗にするか。全てアルゴリズムを考えているわけです。でも対象物が違うと、あるところで研究されたアルゴリズムと僕のところで研究したアルゴリズムの良し悪しを計る時に同じ画像じゃないと「良い」「悪い」をなかなか議論しにくいんです。そういった意味でスタンダードイメージ、つまり標準画像データベースが大体決まっているんですよ。我々がよく使っているレナって女の人の画像もその標準画像のひとつなんです。

イ:みんなでこれを使ってアルゴリズムをつくろう!そういったことですか。

末:そうですね。対象物を統一していたら比較しやすいじゃないですか。だから画像処理関係はだいたい標準画像を使います。レナの他にもオウムの画像もそうです。何種類かあるんですよ。モノクロとカラー。人物だったり構造物だったりといろんなパターンがあるんです。

イ:なるほど。このレナの画像は末竹先生のお気に入りのモデルさん!というわけではないんですね。

末:あははは。そうですね。このレナの画像は世界中の研究者が使っています。実はこのレナはもともと「PLAYBOY」という雑誌のモデルさんで、1972年にヌード写真が掲載されたんですよ。全身像なんですが、顔の部分だけが使われています。誰が使い始めたかは知らないですけどね。

イ:1972年となると今では60歳前後ぐらいですね!最初に使用した人は、世界中の研究者がこんなにもずっと使い続けるなんて思っていなかったでしょうね。

末:そうですね。レナさんもまさか世界中の研究者が自分の画像を使用するなんて思ってもいなかったでしょうね。

VS野崎研

イ:先生はソフトボールがとても上手で、大会ではピッチャーをされるそうですね。しかも剛速球だとか。ソフトボールはされていたんですか?

末:はい。小学校の時にやっていましたね。

イ:へぇ~。では球児だったのですか?

末:いえ。中学ではバレーボールをやっていました。

イ:なるほど。ではスポーツがお好きなんですね。

末:はい。体を動かすことが好きですね。

そのピッチャーの話ですが、実はこの対戦が始まってから猛練習したんですよ!

イ:え?練習をされたんですか?ウィンドミル投法ですか?

末:はい、ウィンドミルです!維新公園の壁で学生と一緒に練習しましたね~。

イ:学生さんとですか?何か大会に出場しているのですか?末:いや。物理の野崎先生の研究室と対抗試合を月1回やっているんですよ。

イ:月1ですか?!それは、野崎先生も参加されるんですか?

末:もちろん!野崎先生はむちゃくちゃ上手いんです!

イ:おぉ~!そうなんですか!

末:その野崎先生に負けたくなくて練習をしたんです!勝負ですからね。無論、勝ちに行きます!

イ:それは本格的な勝負ですね。今のところ勝ち星の多い研究室はどちらですか?

末:いや~、どうかな?その年によります。学生のメンツによって違いますね!勝ったり負けたり。先月は勝ちましたよ!

イ:おお~!おめでとうございます!

イ:おお~!おめでとうございます!

末:お互い他の研究室からも助っ人をかき集めるんですよ。

イ:ではその助っ人がキーマンになるということですね。

末:そうですね。お互い、いろいろと探して連れてくるんです。

イ:毎月、本気の勝負ですね!

末:もちろんです。毎月といっても5月~10月ぐらいの気候が良い時ですね!卒論・修論の忙しい時期はやってないです。それどころじゃないですからね。

今回は、たまには違うことをやろうということでバレーボールをやることになったんです。

イ:バレー経験のある末竹先生の方が有利じゃないですか!

末:あははは。ぜひ勝ちたいですね!

イ:頑張ってください。

対する野崎先生のコメント

イ:野崎先生、意気込みをお願いします。

野崎先生(以下、野):常に勝ちをめざしています!

イ:おぉ~!アスリートですね!

野:今年に入って、負けが続いていますからね~。勝ちたいですよ!今まで参加していなかった学生で実は出来ます!って学生が結構いたんです!だから巻き返しですよ(笑)

イ:野崎研、大逆転ですか。

野:はい。しかし、限られた人材の中で勝つっていうのは非常に大変なことなんですよ。みんなが楽しんで尚且つ勝たなきゃ意味がないんです。勝ちを目指さなければみんな楽しくないんです。

イ:素晴らしいお言葉です。

この対決を始めたきっかけって何ですか?

野:僕自身、体を動かすことが好きっていうのももちろんあるんですけど、それ以前にここ最近、集団でいろんな事を一緒にやりましょう!っていうのが苦手な学生さんが増えてきてるんですよ!集団で何かをやるとなると、リーダーシップを発揮して、企画する、連絡を取る、幹事役、そういったことをやらないと事が進まないでしょ。実際、職に就いたらある程度のリーダーシップを求められますよね。そういったことを学生さんに少しでも分かってもらおうと思って始めたんです。定期対戦という形でね。

イ:なんだか職業訓練のようですね。それはどのくらい続いていますか?

野:かれこれ5年は経ちますね!

イ:そんなに前からですか!驚きです。

野:春になるとお互い連絡取り合って、今年の幹事は〇〇君ね。というところからスタートですね。

だから、「みんなで何かをする」っていう機会を学生に与えてあげたんです。まぁ、そう言いながら自分達が楽しんでいますけどね(笑)やっぱり勝負ごとになると熱くなります!

イ:ソフトボールの件を末竹先生にお聞きしたら、野崎先生はめちゃくちゃ上手いです!とおっしゃっていました。

野:何をおっしゃる。末竹先生の球は、もの凄く速いんですよ。なかなか打てない。

今でも覚えていますけど、三振をとられたことがあってね、未だに悔しいですよ!

イ:それは、末竹先生すごいですね!野崎先生は経験者ですか?

野:はい。中学の時に野球部で、昔は会社の野球チームにも所属していましたね。

イ:本格的ですね。じゃ、試合前に学生さんにノックをしたりとか?

野:ノックやりますよ!

イ:すごいですね!ぜひ、見てみたいですね。

野:今月はソフトボールではなくてバレーボールなんですよ!末竹先生も内野先生もバレー経験者ですからね。

イ:2人も経験者が相手にいらっしゃるとなると、野崎研は大丈夫ですか?

野:任せてくださいよ!勝ちますよ!バレーボールは秘策あり!

イ:秘策って何ですか!?

野:それは秘密です。

イ:では、最後に末竹先生に一言お願いします。

野:まだまだ負けんよ!・・・いや、個人では末竹先生には負けるけどね(笑)。

バレーボール対決

|

|

| 野崎先生&末竹先生パス練習 | 円陣!頑張りましょう! |

|

|

| サーブ!(末竹先生) | まかせろっ! |

|

|

| アタック!!(末竹先生) | ブロック!(野崎先生) |

![]()

秘策はバレーボール経験者、女子3名のコンビバレー!

末竹チーム、内野先生がピンチサーバで登場するも(裸足)逆転ならず!!

野崎研究室が前回ソフトボール大会の雪辱を果たしました。

イ:お疲れ様でした。勝ちました野崎先生、一言お願いします。

野:まぁ、こんなもんでしょう。

イ:末竹先生、一言お願いします。

末:いや~、疲れました。

野:末竹先生、ご自分が思っていたほどジャンプできないでしょう。

末:飛べてないですね。ジャンプ力がすっかり衰えてしまって…今は昔ですね(笑)。

野:そうでしょう(笑)

イ:末竹先生、野崎先生、お疲れ様でした。しっかりクールダウンをしてください。ありがとうございました。

末、野:ありがとうございました。お疲れ様でした。

末竹研vs野崎研の戦いはまだまだこれからも続きます。

インタビュー:2013年7月19日(金)