大学望遠鏡で巨大原始星G59.783+0.065を取り巻くガスの流れを明らかに

概要

太陽の10倍以上の質量を持った大質量星は重元素の工場として宇宙の物質進化を司る重要な天体です。形成中の大質量星(大質量原始星)は星間ガスを吸い込むことで体重を増やして大人の星になりますが、その詳細な様子をとらえた例は未だ少ないと言えます。

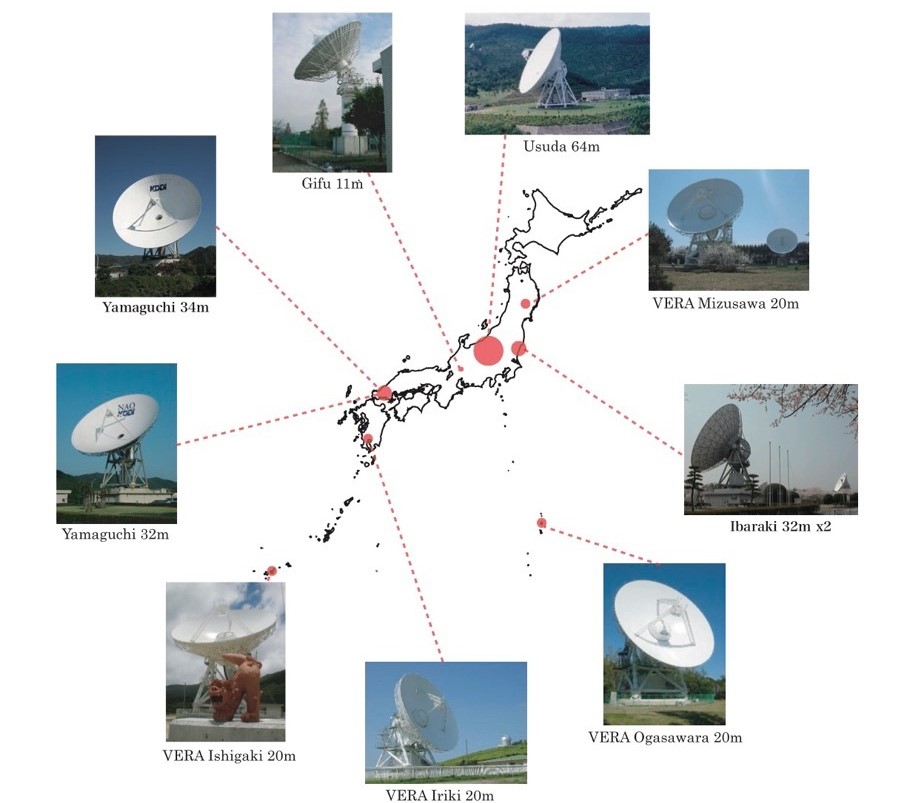

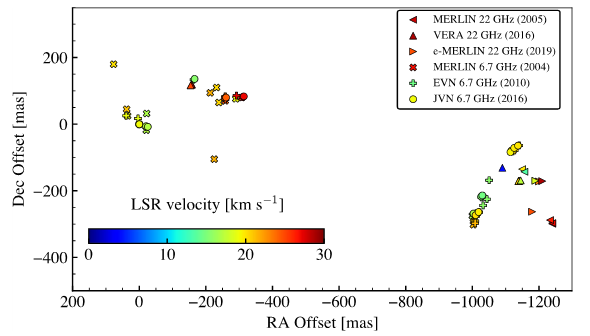

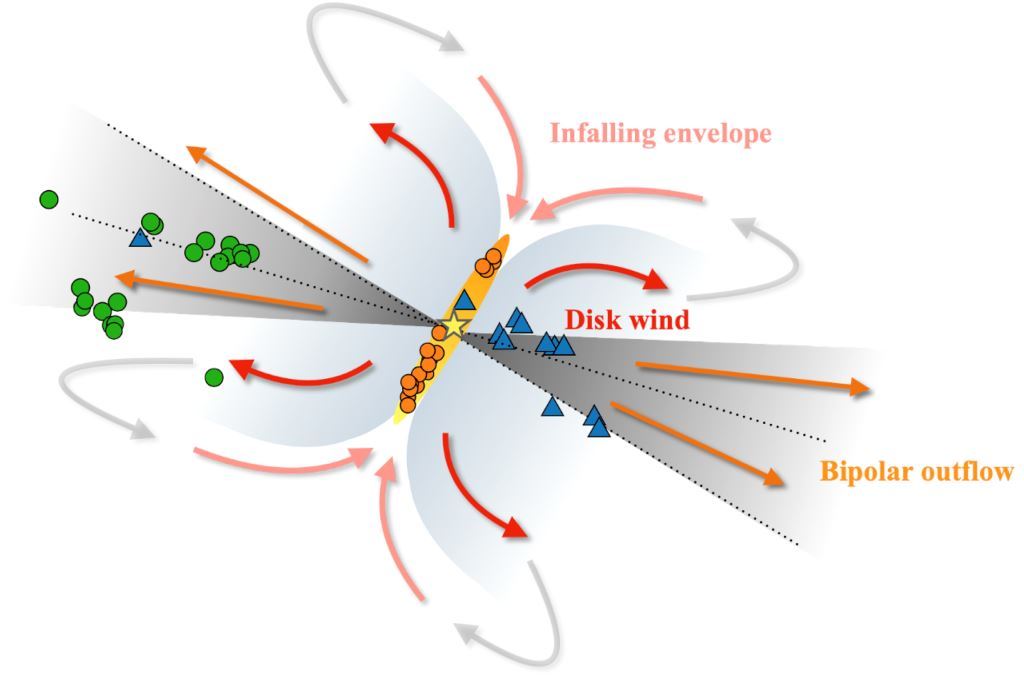

中村さんは山口大学や茨城大学が運用する望遠鏡を中心とした日本の大学連携VLBI1観測網(JVN)および国立天文台VERAを用いて(図1)、こぎつね座の方角に位置する大質量原始星G59.783+0.065を取り巻くガスの流れを詳細に研究しました。中村さんは星間ガスに含まれる水とメタノール分子の電波を長期に渡って観測するとともに、e-MERLINなど欧州の観測所が公開しているデータも複数組み合わせ、合計15年分間分のデータを分析しました。その結果(図2)、原始星の周囲に小さなガス円盤が存在し、星へ流入するガスの一部を回転軸方向に噴き上げていることを発見しました(図3)。このガス円盤の半径は地球–太陽間の300倍程度であり、これまでに発見された大質量原始星周囲にあるガス円盤としては最も小さいものの1つです。

中村さんは今後日米欧が運用するアルマ望遠鏡のデータなども組み合わせることで、円盤の物理・化学環境を明らかにし、G59.783+0.065の詳細な進化に迫りたいと語っています。またより多くの原始星についてVLBIによる詳細観測を行う予定とのことです。

*1: VLBI (Very Long Baseline Interferometer: 超長基線電波干渉計)

複数の電波望遠鏡で同時観測することで非常に高い解像度を得られる観測装置を電波干渉計と呼ぶ。そのうち特に100 kmを超える遠方に配置された望遠鏡を組み合わせる場合をVLBIと呼び、巨大ブラックホールや原始星周囲のガス運動の精密測定に用いられる。

図1: 日本の大学連携VLBI観測網

図2: 観測された強い電波を出すガスの分布。3種類の三角形は水分子、その他の記号はメタノール分子の位置を表す。

図3: データから推定された原始星周囲のガス構造と運動の想像図。ガス円盤(オレンジ丸)、円盤から吹き上がるガス(緑+青)などが存在し、一部のガスは循環していることが予想された。

|

博士後期課程1年 中村桃太朗 |

本学創成科学研究科 基盤化学系専攻 博士前期課程を修了後、株式会社JR西日本ITソリューションズにてシステムエンジニアとして2年間勤務

2023年4月から大島商船高等専門学校 情報工学科の助教として採用され情報科学の教鞭を取る。それと並行して博士号取得のため自然科学系専攻の博士後期課程に入学し、理学部電磁宇宙物理学研究室で電波天文学の研究を行なっている。専門は星間物理学および大質量星の形成過程。