野生動物を保護に携わりたい夢

いつの日か自然保護に関わり、地球環境保全の一助に 2

長期滞在ならマラリアは避けがたいとのことでしたが・・・どうでした?

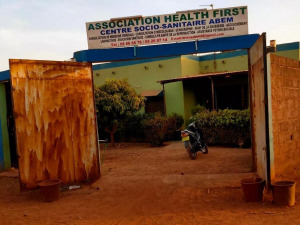

点滴を受けた病院

点滴を受けた病院

罹りました。

夜中の3時頃に吐き気が酷くて目が覚めました。常に喉が乾いているのに、水を飲めば吐くしかない状態で、苦しむ私を見兼ねたマブドゥは、バイクで5分のところの小さな病院に連れて行ってくれました。マラリアの検査をして陽性となり、点滴を4時間。

想定していた事のはずなのに、心の中は焦っていて、このまま死ぬのではないかと思いました。薬が処方されましたが、帰宅後の5日間、体調は回復と悪化を繰り返し、食欲は一向に回復しませんでした。ただ、これは40℃を超える暑さのせいもあったかもしれません。

助け合って生きていくブルキファナソの人々

ブルキナファソの人々はとてもフレンドリーです。店に入れば、親戚でも知らない人でも関係なく、先にいる客に挨拶をします。現地語の挨拶は長く、定型文である割にはあまり省略せずにちゃんと喋ります。他人とのコミュニケーションを大切にしていると感じるところです。

長い挨拶って、どういうものですか?

健康に問題はないか?仕事の調子はどうか?家族はどうか?何か問題はないか?…といった定型のことを一つずつ尋ね、返事も定型的に全て「問題ない」と答えるのです。でも問題がある時は、返事の中の、ちょっとした表情やニュアンスを彼らは読み取ります。

ブルキナファソの人々はは助け合って生きていると折々に感じました。

「仮に稼ぎがなくなって生きていけなくなったら隣人に頼んで食事を貰えば良い」というように、人々は他人に手を差し伸べることに、そしてその助けに乗ることに柔軟なのだと思います。

野生動物保護キャンプへ参加(南アフリカ滞在)

保護区内のキャンプ

もともとブルキナファソの国立公園で野生動物保護の活動に関わるつもりでした。

野生動物保護の仕事をすることは私の小学生の頃からの夢だったからです。

残念ながら、テロリストとの紛争激化で保護エリア閉鎖が続いていた為、叶わなかったのですが、南アフリカの国立公園で、1ヶ月の野生動物保護のボランティアに参加できることになりました。国立公園内に宿泊しながら、公園内の整備、動物個体数や活動の調査、密猟者の罠撤去と、研究者の研究のちょっとした手伝いをするというのが活動内容です。

2023年11月、ブルキナファソを出発しました。

エチオピア乗り換えで南アフリカへ到着。生活拠点のキャンプまで、空港から20分。

私たちのキャンプ地には、現地スタッフ 4人とインターン生 1人、ボランティア 5人。少し離れた研究施設にインターン生 2人と、研究者が2人住んでいました。国籍は多彩で、インターン生とボランティアは期間で入れ替わっていきます。

スタッフ含め20代が多く、大学休学中やギャップイヤーの野生動物好きの若者が多いです。専門的な知識を持っている人もいますが、何も知らなくてもスタッフは様々なことを教えてくれます。

英語レベルはさすがに高く、リスニングが不安になりました。特にヨーロッパ圏出身者が多いため、表現方法とエレガントな発音についていくのが大変で、ともすればすぐに何を言っているか分からなくなるのです。

キャンプの住環境や生活について教えてください

各部屋にベッドと机があり、ソーラーシステムの電気が通っていました。朝7時-夜10時まで利用可能で、あとは自動的に消灯になります。WiFiもありますが電気を使うため同様です。

各部屋にベッドと机があり、ソーラーシステムの電気が通っていました。朝7時-夜10時まで利用可能で、あとは自動的に消灯になります。WiFiもありますが電気を使うため同様です。

電気もガスも限りのある資源でしたが、地下水を吸い上げて使っている水は、特に利用できる量が少なかったため、シャワーなどは節水して欲しいと口を酸っぱくして言われました。

洗濯機はないので手洗い。トイレは流すタイプで洋式。シャワーはあるが温水は出ない。南アフリカは緯度が高く、この時期の夜は冷えるため、夕方までにシャワーを浴びる必要がありました。

様々な部分で資源の使用制限はありましたが、ブルキナファソの方が制限は大きかったですね。3日間水が切れていた時は、水浴びをするのに大きなペットボトルに入れた水を使っていたのですが、多くの人が5リットル使う中、私は2.5リットルの水で十分でした。これはブルキナファソでの生活の賜物ですね。

部屋の中にクモやヤモリ(大きい)、虫などが入ってくるのは日常茶飯事で、先日はスタッフ宅にコブラが迷い込んでいたとも。私の部屋にはネズミがいるようで、リュックが齧られました。

部屋の説明書きに「部屋の中にクモや虫、トカゲなどが入ってくる場合がありますが、殺さないでください。この部屋はあなただけのものではありません。」と書いてありました。

・・・多分、追い出すのはOK(笑)

食料や生活品はどのように?

週に一度の買い出しの日に、車で30分ほどの街のスーパーやホームセンターで、食料品や活動で使う道具などを買います。

食べ物の管理は慎重で、自分用の軽食を買った場合は、共有キッチンの冷蔵庫に置く決まりでした。自分の部屋に食料を置くと動物を引き寄せることになり危険なためです。キャンプ地は国立公園内にあり、敷地は柵で囲われていないため、ゾウがよく来ていましたし、ハイエナやリカオンなど捕食者が近くを通ることもありました。 スタッフは毎日見回りをして安全を確保し、ゴミは確実な場所に保存して、街まで持って行って処理していました。

スタッフは毎日見回りをして安全を確保し、ゴミは確実な場所に保存して、街まで持って行って処理していました。

食事はスタッフが作ってくれ、当番のボランティアは野菜を切ったり皿を洗ったりのサポートをします。食事は欧米風の軽食。活動帰りに皆で保護区内の枯れ木を拾っておき、夜の当番はこれを使ってマッチで火起こしをします(楽しい)。

保護区内にある小屋で、焚き火をしてご飯を作り、一面に広がる緑と山々、そして星を見ながら過ごす毎日は、少年なら誰しも夢見る世界そのものでした。

ボランティアでの保護活動はどういったことを?

保護活動としては、外来植物のサボテンの駆除ですね。元は観賞用に持ち込まれたものだったようですが、サボテンは水分を吸収する能力が高いため、生態系にかなりの悪影響があるそうです。指にたくさんトゲを刺しながら作業をしました。

保護活動としては、外来植物のサボテンの駆除ですね。元は観賞用に持ち込まれたものだったようですが、サボテンは水分を吸収する能力が高いため、生態系にかなりの悪影響があるそうです。指にたくさんトゲを刺しながら作業をしました。

他には、密猟者の罠を探すことも。低木や草原、茂みの中を歩きながら罠を探すのは意外と楽しく、かつ車からは見つけにくいウサギやネズミなどの小動物を見つけられます。

保護区内に数箇所ある地下水測定場では、毎週、メジャーを使って地下水の深さを測定していました。

「研究の手伝い」は、どのようなことを?

2年前の山火事以降の植生と景観の変化の観察調査に参加したり、地域の動物の動きや生態系を調査するための体毛採集(体毛のDNAから種を特定)の手伝いで、池の水の濾過や、ドローン離着陸時の補佐を行なったりしました。

ミツバチのフェロモンを付けた布と、何もつけていない布を水場に持って行って、数時間ゾウが来るのを待つという実験もありました。ゾウはミツバチを嫌うため、ミツバチのフェロモンを設置した場所には近づかないのです。この実験はゾウによる農地破壊を防ぐ為の研究です。ミツバチを使ってゾウと人の共生を目指す動きは南アフリカだけでなく幾つかの国で実際に導入され始めていて、私たちのキャンプ地でも水の貯蔵タンクをゾウが壊さないようにミツバチのフェロモンを設置してゾウ避けにしていました。

毎日、朝6:30から昼の3:00はボランティア活動を行ない、日曜日は、国立公園内のツアーに参加したり、キャンプでゆっくりしたりという日々でしたが、急遽、他の業務に駆り出され、これが思いのほか重労働になることもあります。子供たちをキャンプに案内するからトイレとシャワーを増設する必要があるという話になった時は、現地スタッフの指導のもと、貯水池建設と下水道&トイレ設置の為に土を数十メートルに渡り30センチほど掘り、木を運んでトイレの枠組みを作り、レンガ造りの部屋を作り…などの重労働でした。その後4日間の筋肉痛になりましたが、レンガをセメントと共に積み上げていったり、下水を掘って通したりするのは初めての体験で面白かったです。

ボランティアとは名ばかりで、動物ツアーのようなことをしている日もあれば、こんな重労働の日もある。不安定で不便で予定通りにいかないことばかりで、だからこそ充実感がある毎日でした。