持続性心房細動アブレーション後の長期予後予測における新たな指標を発見

―左心房が「どれだけ縮小したか」より「どれくらいの大きさになったか」が重要であることを解明―

発表のポイント

- 持続性心房細動に対するカテーテルアブレーション治療後、左心房の最終的な大きさ(アブレーション後左心房容積係数:LAVI)が大きいほど、その後の重篤な病気(主要心血管イベント:MACE)の発生率が有意に増加することを発見しました。

- 一方で、治療によって左心房がどれだけ縮小したかという変化の程度(左心房リバースリモデリング:LARR)と、MACE発生率との間に明確な関連は見られませんでした。

- 本研究成果は、アブレーション後の長期的なリスク管理において、左心房の「最終的な大きさ」が「縮小した度合い」よりも重要な指標であることを示唆しており、より効果的な患者層別化と治療戦略の立案に貢献することが期待されます。

研究の背景と概要

山口大学大学院医学系研究科 器官病態内科学講座の石口 博智 助教、吉賀 康裕 講師、佐野 元昭 教授らの研究グループは、持続性心房細動患者におけるカテーテルアブレーション治療後の長期的な予後予測について、新たな知見を報告しました。

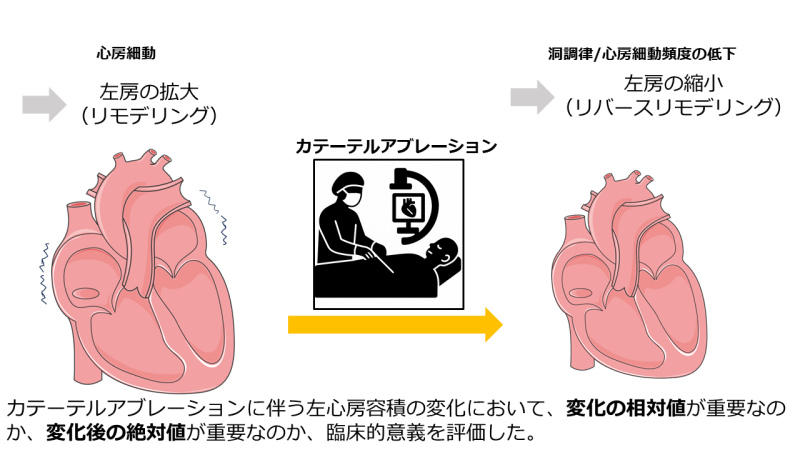

心房細動は最も頻度の高い不整脈の一つであり、高齢化社会の進展とともに患者数が増加しています。特に心不全を合併することが多く、患者の生命予後を脅かす大きな要因となっています。心房細動の根治的治療法であるカテーテルアブレーションは、不整脈の発生を抑制するだけでなく、拡大した左心房の容積を縮小させる効果(左心房リバースリモデリング)があることが知られています。

これまで、アブレーション後の左心房の大きさ(左心房容積係数)や、その縮小の程度(左心房リバースリモデリング)が予後に関連する可能性が示唆されてきましたが、どちらがより長期的な心血管イベントの予測に優れているかを直接比較した研究はほとんどありませんでした。そこで本研究グループは、持続性心房細動でアブレーション治療を受けた患者を対象に、アブレーション後の左心房容積係数と左心房リバースリモデリングの臨床的意義を直接比較し、長期予後との関連を詳細に検討しました(図1)。

【図1:研究の概要】

【図1:研究の概要】

研究結果のまとめ

山口大学医学部附属病院で持続性心房細動に対する初回カテーテルアブレーションを受けた患者365名を対象に、アブレーション後の左心房容積係数および左心房リバースリモデリングと、その後の主要心血管イベント(MACE:全死亡、予定外の心不全入院、心血管疾患による入院の複合)の発生率との関連を解析しました。

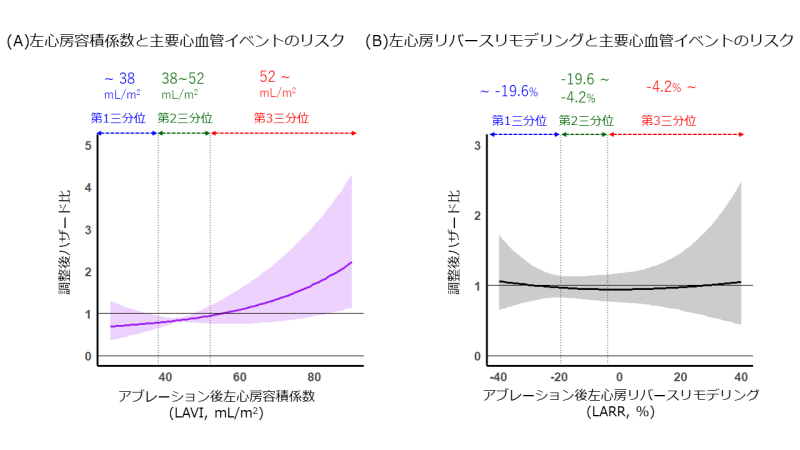

解析の結果、アブレーション後の左心房容積係数の値で患者を3つの群に分けたところ、左心房容積係数が大きい群ほど主要心血管イベントの発生率が有意に高いことが明らかになりました(第1三分位群: 8.4% vs 第2三分位群: 11.6% vs 第3三分位群: 21.7%, p<0.001)。特に、主要心血管イベントの主要な要因である心不全による入院リスクが、左心房容積係数の増大に伴い顕著に上昇していました。

一方で、左心房リバースリモデリング(左心房の縮小率)の程度によって3群に分けて比較したところ、主要心血管イベントの発生率に有意な差は認められませんでした(p=0.900)。

さらに、年齢や腎機能、心機能などの影響を考慮した多変量解析においても、アブレーション後の左心房容積係数は主要心血管イベント発生の独立した予測因子でしたが、左心房リバースリモデリングは独立した予測因子ではありませんでした。スプライン曲線を用いた解析では、アブレーション後の左心房容積係数の値が大きくなるにつれて主要心血管イベントのリスクが一貫して上昇する傾向が示されました(図2)。

これらの結果から、持続性心房細動患者のアブレーション後の長期予後を予測する上では、左心房が「どれだけ縮小したか(左心房リバースリモデリング)」よりも、「最終的にどれくらいの大きさになったか(左心房容積係数)」がより重要な指標であることが示唆されました。

【図2:アブレーション後の左心房容積指標(LAVI)および左心房リバースリモデリング

【図2:アブレーション後の左心房容積指標(LAVI)および左心房リバースリモデリング

(LARR)と主要心血管イベント(MACE)リスクとの関連】

※(A) アブレーション後のLAVIの値が大きくなるにつれて、MACEのハザード比(リスク)が一貫して上昇している。

※(B) LARRの値とMACEのリスクとの間に明確な傾向は見られない。

本研究の意義と今後の展望

本研究は、心房細動アブレーション後のリスク層別化において、簡便な指標である「アブレーション後左心房容積係数」の重要性を明確にした点で大きな臨床的意義を持ちます。アブレーションにより正常な脈拍が回復したとしても、左心房の大きさが十分に縮小しない患者は、心房そのものに潜在的な異常(心房心筋症)を抱えていることが考えられます。このような患者は、心臓以外の併存疾患を含めた全身的なリスクが高い場合が多く、より早期の集中的な心不全管理や併存疾患への介入が必要になります。アブレーション後の左心房容積係数は、このような症例を同定する事に非常に有用であると考えられます。

現在、本研究で得られた知見をもとに、心房心筋症がアブレーションを受ける症例の中にどの程度含まれているかについての実態を評価するために、山口県・島根県の6医療機関合同での多施設前向き観察研究(ORANGE-AFレジストリ)が開始されています。本研究では、心房細動のアブレーションを受ける症例が対象となり、左心房の容積だけでなく、その機能(ストレインなど)や、心房細動の重症度や併存疾患の状態など、包括的な情報を収集し、その中に心房心筋症が潜在する症例を早期に診断するための予測方法の確立を目指します。

論文タイトルと著者

- タイトル:Comparison of Post Ablation Left Atrial Volume Index versus Left Atrial ReverseRemodeling for Prognostic Events in Persistent Atrial Fibrillation

- 著 者:Hironori Ishiguchi, Yasuhiro Yoshiga, Masakazu Fukuda, Shohei Fuji, Masahiro Hisaoka, Shintaro Hashimoto, Takuya Omuro, Noriko Fukue, Shigeki Kobayashi, Motoaki Sano

- 掲載誌:Scientific Reports

- 掲載日:2025年7月28日

- DOI:https://doi.org/10.1038/s41598-025-13311-w

お問い合わせ先

- <研究に関すること>

山口大学大学院医学系研究科器官病態内科学講座

助教 石口 博智(いしぐち ひろのり)

電話番号:0836-22-2248

E-MAIL:hishigu@(アドレス@以下→yamaguchi-u.ac.jp) - <報道に関すること>

山口大学医学部総務課広報・国際係

電話番号:0836-22-2009

E-MAIL:me268@(アドレス@以下→yamaguchi-u.ac.jp)