AIで喘息における症状サブタイプを発見―デジタルヘルス技術に基づき格差のない個別化医療を推進―

発表のポイント

- AIの一種である教師なし機械学習を用いて、これまで人の目では特定が難しかった喘息患者の多様な症状から5種類の症状サブタイプを発見しました。

- これらの症状サブタイプが、個別化治療の標的となる「Treatable traits(治療標的特性)」(気流制限、2型気道炎症、頻回増悪リスクなど)とそれぞれ関連することを示しました。

- これらの知見に基づいて開発したデジタルヘルス技術を用いることで、低中所得国やへき地のような医療資源が限られた地域でも喘息の個別化治療を支援でき、喘息におけるグローバルな医療格差の改善に貢献することが期待されます。

概要

山口大学大学院医学系研究科呼吸器・感染症内科学講座 濱田和希助教、松永和人教授、AIシステム医学・医療研究教育センター 浅井義之教授らの研究グループは、人工知能(AI)の一種である教師なし機械学習注1を用い、喘息患者の簡便な症状アンケート(PRO注2)を詳細に解析することで、これまで人の目では識別が困難だった5種類の症状サブタイプが存在することを発見しました。

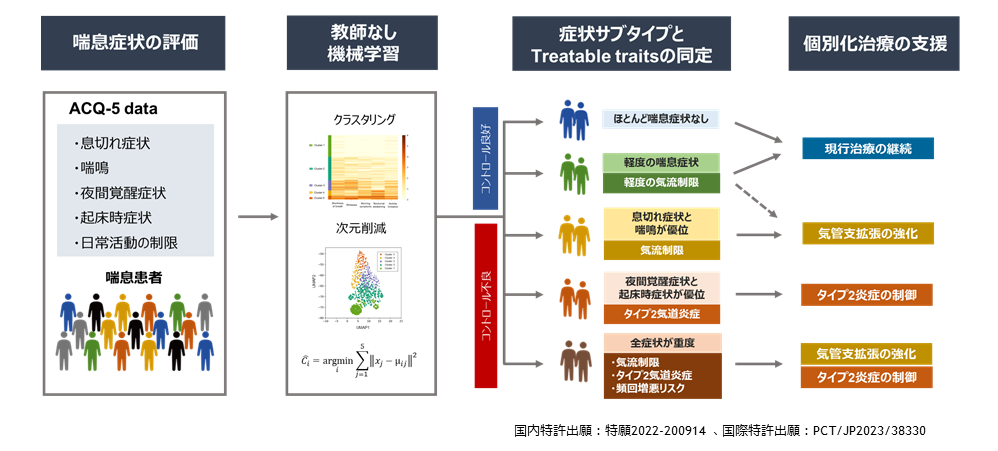

それぞれの症状サブタイプは、治療標的となる特性(Treatable traits注3)である気流制限注4、2型気道炎症注5や頻回増悪リスク注6と関連していることを確認しました。これらの知見に基づいたデジタルヘルス技術注7の活用によって、喘息患者一人ひとりに最適な個別化治療を推進します(図1)。本技術はPROのみに基づくため、これまで医療格差が課題となっていた、へき地や低中所得国などの専門的な検査機器を備えていない地域・医療機関においても適用できます。この技術の普及は、喘息治療におけるグローバルな医療格差の改善に大きく貢献すると期待されます。

本研究成果は2025年7月28日に科学雑誌「Allergology International」に掲載されました。また、本研究は日本アレルギー学会「臨床研究支援プログラム」の支援を受けて実施されました。

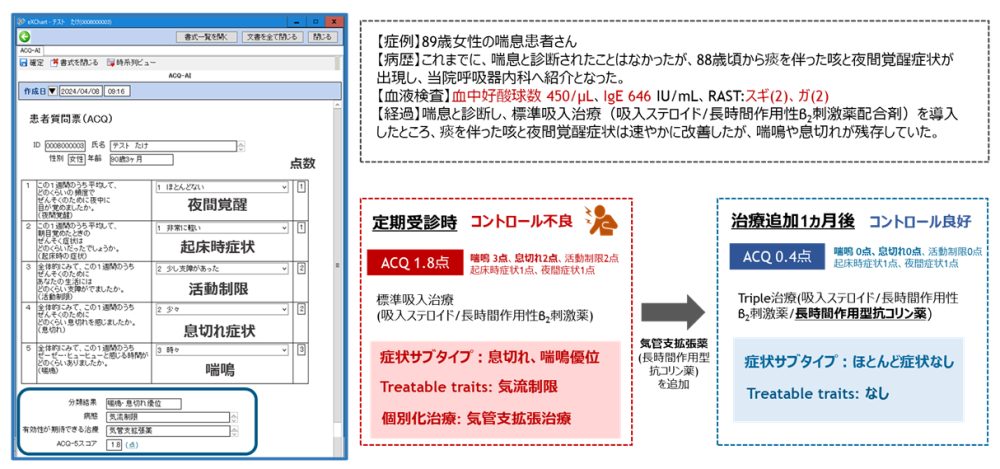

図1:喘息症状に基づき個別化治療を支援するデジタルヘルス技術

図1:喘息症状に基づき個別化治療を支援するデジタルヘルス技術

研究背景

喘息は多くの患者が罹患している身近な疾患です(全世界で3億3900万人以上、日本国内で1000万人)。その症状や病態は患者ごとに大きく異なっているため、それぞれの病態や特性に合わせた個別化医療を行うことが重要です。そのためには、喘息患者において、治療標的となる特性であるTreatable traits(2型気道炎症、気流制限、頻回増悪リスクなど)を特定する必要があります。しかし、これらの特性を客観的に評価するためには呼吸機能検査や呼気一酸化窒素濃度測定などの専門的な検査機器が必要であり、医療資源が限られた地域(へき地や低中所得国など)の医療機関においては特に評価が困難な状況にあります。これは、グローバルな医療格差を生み出し、世界中の多くの喘息患者において疾病負荷(生活の質の低下および入院率・死亡率の上昇)をもたらす要因となっています。

研究成果

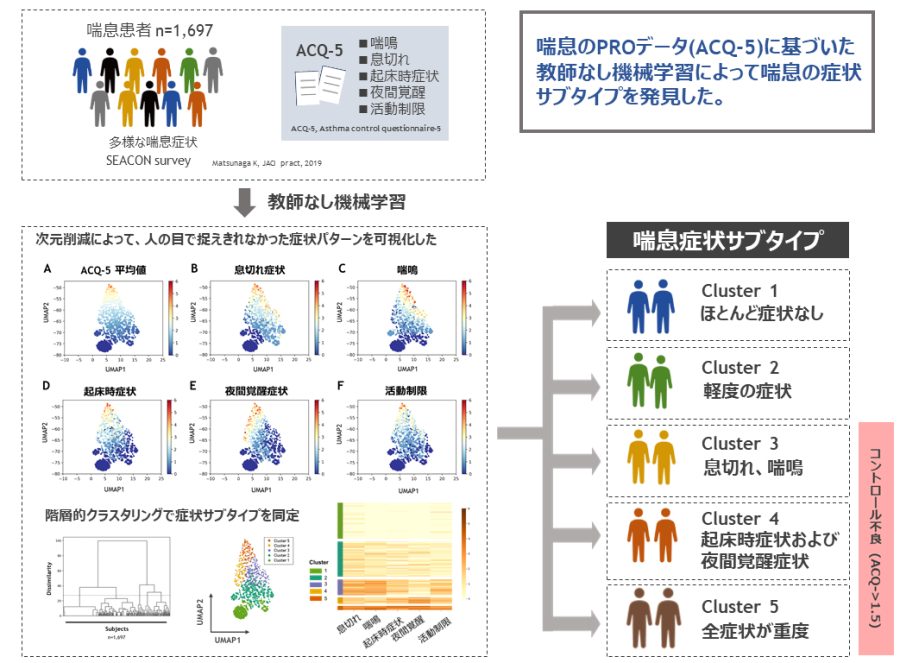

本研究では、山口県の29か所の医療施設における観察研究(Subjective Evaluation of Asthma CONtrol [SEACON] survey)に参加した1,697人の喘息患者の症状アンケート(ACQ-5注8)に対し、AI解析手法の1種である教師なし機械学習(階層的クラスタリング手法注9のWard法および次元削減手法のUMAP注10)を適用しました。これによって、喘息患者における複雑かつ多様な症状パターンが可視化され、5種類の症状サブタイプを特定することに成功しました(図2)。

図2:喘息症状(ACQ-5)を用いた教師なし機械学習による喘息の症状サブタイプの発見

図2:喘息症状(ACQ-5)を用いた教師なし機械学習による喘息の症状サブタイプの発見

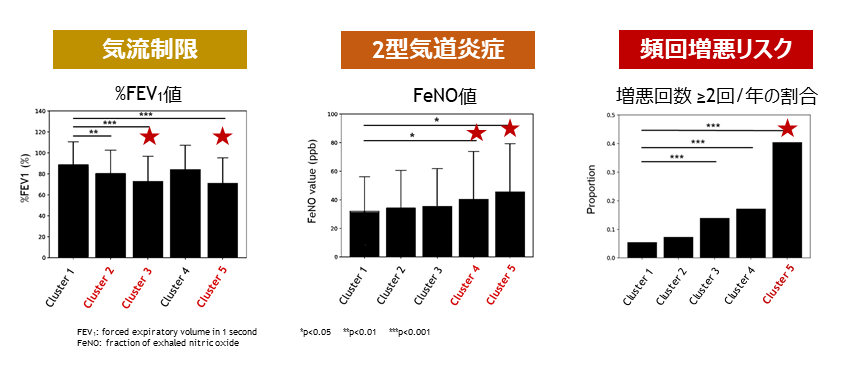

図3:症状サブタイプごとのTreatable traits(治療標的となる特性)について

図3:症状サブタイプごとのTreatable traits(治療標的となる特性)について

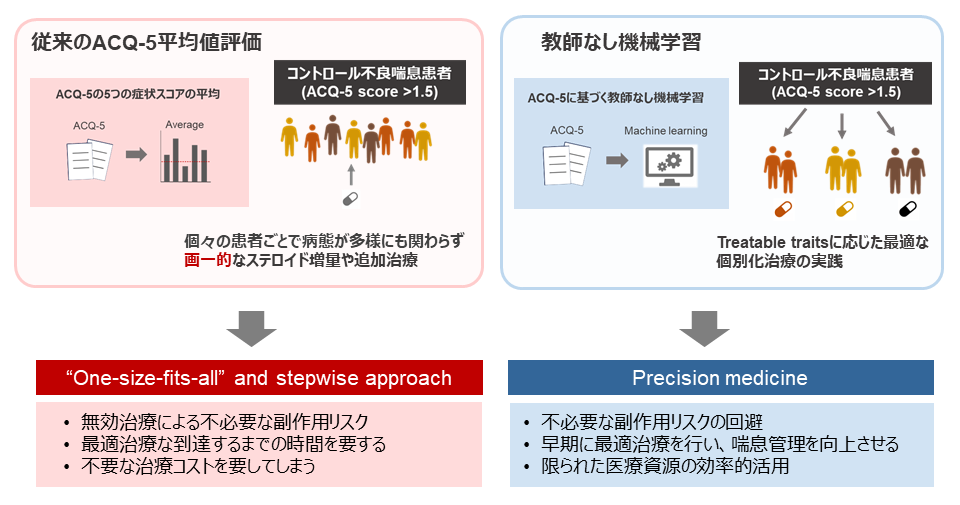

従来、ACQ-5は5項目の症状スコアの平均値によって評価され、ACQ-5平均値が1.5点以上の喘息患者は一律に「コントロール不良」とみなされていました。一方、本研究では、ACQ-5の各5項目を用いた教師なし機械学習によって、従来のACQ-5平均値の評価では同じように「コントロール不良」と評価されていた喘息患者が3種類の症状サブタイプ(症状クラスター3:息切れと喘鳴が優位、症状クラスター4:起床時症状と夜間覚醒症状が優位、症状クラスター5:すべての症状が重度)に判別され、かつ各々が異なるTreatable traitsを有していた点は重要です。この知見を臨床に応用することで、各々の症状サブタイプに最適な個別化治療を支援でき、不必要な副作用リスク回避や限られた医療資源の効率的活用につながります(図4)。

図4:従来のACQ-5評価法(左)と本デジタルヘルス技術(右)の比較

図4:従来のACQ-5評価法(左)と本デジタルヘルス技術(右)の比較

これらの解析結果は、山口大学医学部附属病院呼吸器・感染症内科に通院中の157人の喘息患者を対象とした「外部検証コホート」でも再現性が確認されました。さらに、この研究結果を臨床現場に適用するため、実用化システムを開発し、山口大学医学部附属病院の電子カルテに実装しました。現在、実際の喘息患者において、その有用性を確認しています(図5)。

図5:本デジタルヘルス技術の電子カルテ実装(左)と実際の喘息患者への適用例(右)

図5:本デジタルヘルス技術の電子カルテ実装(左)と実際の喘息患者への適用例(右)

今後の展望

本研究で開発したデジタルヘルス技術は、簡便なPROデータ(ACQ-5)のみに基づくため、呼吸機能検査や呼気一酸化窒素濃度測定が困難な、医療資源が限られた施設(低中所得国やへき地などの医療機関)においても個別化治療の推進を可能にします。これによって、喘息の個別化医療を、これまでアクセスが難しかった医療施設にも拡大し、より多くの喘息患者の医療の質の向上に貢献します。ひいては、喘息におけるグローバルな医療格差の是正につながります。同時に、PROデータにAIを適用したデジタルヘルス技術の初の実用例として、他の医療分野への応用が期待できます。

論文情報

- 論文名: Unsupervised identification of asthma symptom subtypes supports treatable traits approach

- 著 者: Kazuki Hamada, Takeshi Abe, Keiji Oishi, Yoriyuki Murata, Tsunahiko Hirano, Takahide Hayano, Masahiko Nakatsui, Yoshiyuki Asai, Kazuto Matsunaga

- 掲載誌: Allergology International

- 掲載日:2025年7月28日

- DOI:10.1016/j.alit.2025.06.004

用語解説

- 注1)機械学習:大量のデータからパターンや法則を学習することで、予測や分類を行ったり、データの中にある未知のパターンを発見したりする解析手法である。AI解析技術の中心を担っている。

- 注2)PRO(Patient-reported outcome):患者が自身の症状や生活の質(QOL)を直接報告するものをいう。患者中心医療の観点から、近年、重要性が高まってきている。

- 注3)Treatable traits:最適な個別化治療を提供するために、配慮すべき患者の形質・特徴をいう。代表的なものに気流制限注4、2型気道炎症注5などがある。

- 注4)気流制限:空気の通り道である気道が狭くなり、息を吐き出すのが難しくなる状態をいう。呼吸機能検査において、一秒間に吐き出せる空気の量(一秒量)を測定することで評価する。

- 注5)2型気道炎症:喘息などの閉塞性肺疾患でみられる気道炎症の一種で、主に2型ヘルパーT細胞(Th2細胞)や2型自然リンパ球(ILC2)という免疫細胞が関与し、IL-4、IL-5、IL-13などの2型サイトカインが放出されることで気道に炎症を引き起こす。

- 注6)頻回増悪リスク:喘息患者の中には標準的な吸入治療(吸入ステロイドなど)を行っても頻回増悪を繰り返す患者が存在し、重症喘息の特徴の一つである。

- 注7)デジタルヘルス技術:AIや、IoT、ウェアラブルデバイス、ビッグデータ解析など最新のデジタル技術を活用して、医療やヘルスケアの効果を向上させることをいう。

- 注8)ACQ-5(Asthma control questionnaire-5):国際的に広く普及している喘息におけるPROの1つである。息切れ症状、喘鳴、起床時症状、夜間覚醒症状、日常活動の制限の5項目から構成されており、5項目の平均点で評価する(各項目0-6点)。1.5点以上の場合をコントロール不良と定義されている。

- 注9)階層的クラスタリング手法:データ間の類似度に基づいてサンプルをグループ化する手法である。この手法では、データ同士の距離に基づいて段階的に結合し、最終的に樹形図(デンドログラム)として表現する。これにより、データ間距離の階層的な構造を視覚的に把握できる。

- 注10)UMAP (Uniform Manifold Approximation and Projection):機械学習による新しい非線形次元削減手法の一つである。高次元空間におけるデータ構造を保ったまま、より低次元のデータに変換する手法であり、高次元データの分布を可視化できる。

お問合わせ先

- <研究に関すること>

山口大学大学院医学系研究科呼吸器・感染症内科学講座

助教 濱田 和希(はまだ かずき)

電話番号:0836-85-3123

Eメール:khamada@(アドレス@以下→yamaguchi-u.ac.jp) -

<報道に関すること>

山口大学医学部総務課広報・国際係

電話番号:0836-22-2009

Eメール:me268@(アドレス@以下→yamaguchi-u.ac.jp)