国内で主流の抗リン脂質抗体価検査結果を新国際分類基準へ適用可能にした

発表のポイント

- 2023年に抗リン脂質抗体症候群(APS)の新国際分類基準が発表されたが、日本国内で主流とされる検査方法の基準値が設定されていなかった。

- 国内で主流の検査方法による測定値を、新国際分類基準に適用するための換算値の算出が求められていた。

- 本研究は、国内主流の検査法による測定値を、新国際分類基準で判定可能な数値へ換算可能であることを明らかにした。

研究の概要

抗リン脂質抗体症候群(APS)では、血小板や血管内壁の細胞に存在する「リン脂質」にβ2グリコプロテインIという血漿タンパクを介して、抗リン脂質抗体と呼ばれる自己抗体が結合します。これにより、動脈や静脈に血の塊ができる血栓症や、流産を繰り返す妊娠合併症を発症します。

APSの判定に用いられる抗リン脂質抗体検査においては、2023年に国際リウマチ学会による新国際分類基準が発表され、ELISA(エライザ)法による測定値の基準が定められました。ELISA法とは、『酵素結合免疫吸着測定法(Enzyme-Linked Immunosorbent Assay)』のことで、抗体の性質を利用し、酵素を用いてその色の変化で抗リン脂質抗体の量を測定する方法です。

このELISA法による基準では、抗リン脂質抗体価について中力価(該当抗体は存在するが、非常に多いとまではいえない状態)または高力価(該当抗体が非常に多い状態)と判断する基準として、40Uおよび80Uが判断の基準値と定められました。

しかしながら、日本においては、非ELISA法である『自動分析装置搭載試薬による抗リン脂質抗体検査』が主流です。そのため、ELISA法以外の方法で測定した中力価および高力価の基準値が求められていました。

このたび、山口大学大学院医学系研究科基礎検査学講座の野島順三教授、市原清志山口大学名誉教授、本木由香里講師、金重里沙助教は、北海道大学大学院医学院・医学研究院免疫・代謝内科学教室の渥美達也教授、藤枝雄一郎講師、東海大学医学部内科学系リウマチ内科の奥健志教授、金沢大学大学院医薬保健学総合研究科保健学専攻病態検査学講座の森下英理子教授、札幌保健医療大学保健医療学部看護学科の家子正裕教授との共同研究により、非ELISA法である『自動分析装置搭載試薬による抗リン脂質抗体検査』においても、新国際分類基準に照らし合わせて換算できる数値の算出を試みました。

本研究では、APS患者50例と膠原病患者50例を対象に、ELISA法および非ELISA法における4種類の抗リン脂質抗体価を測定しました。その結果、患者の抗体価を「低力価」、「中力価」、「高力価」に分類する場合に、回帰分析を用いて設定した換算値を判定基準値として用いることにより、非ELISA法による測定値であっても、ELISA法による分類と高い一致を示すことが明らかになりました。

この研究成果は2025年7月25日付で国際学術雑誌「PLOS One」に掲載されました。

本研究について

<背景>

2023年に国際リウマチ学会は、抗リン脂質抗体症候群(APS)の新しい分類基準を発表しました。この基準では、抗リン脂質抗体(aPL)価を「中力価」または「高力価」に分類する必要があり、その判定には標準化されたELISA法で測定された閾値(40Uおよび80U)が用いられます。本邦では自動分析装置搭載試薬によるaPL検査(非ELISA法)が主流を占めており、これらの検査においても、基準を適用できるよう、同等の閾値の推定を試みました。

<詳細>

4種類の抗リン脂質抗体(抗カルジオリピン抗体および抗β2グリコプロテインI抗体のIgGとIgM)を、6種類の試薬を用いて、APS患者50例および非APS患者50例を対象に測定しました。ELISA法と非ELISA法の測定値の回帰分析により、ELISA法における10、20、40、80Uに相当する閾値を試薬ごとに推定しました。また、別の方法として、国際血栓止血学会が提唱する特異度に基づく方法を用い、各試薬における閾値(特異度0.975および0.995に相当)を推定しました。各試薬間での抗体価評価の一致度は、カッパ係数(κ)を用いて検証しました。

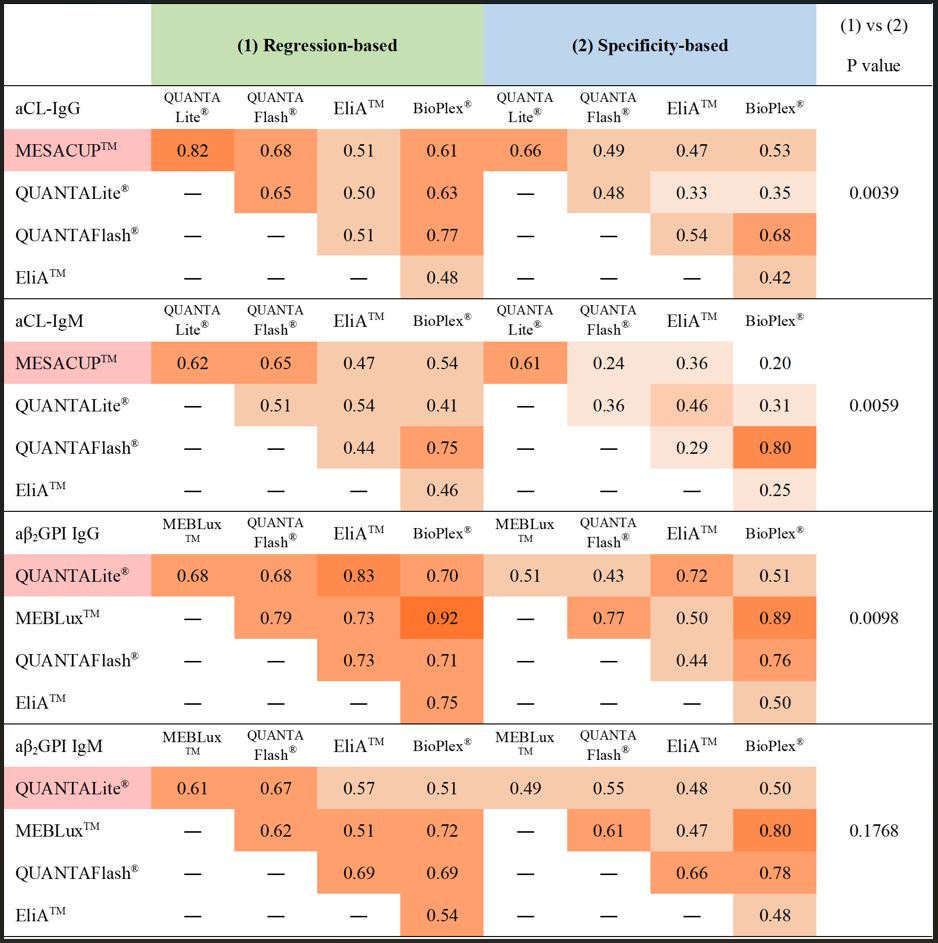

回帰分析により、非ELISA法でもELISA法の閾値(10〜80U)に相当する値を推定でき、試薬間での抗体価評価分類の整合性が高い結果となりました。一方、特異度に基づく方法では、特にIgGタイプの検査で従来の閾値と乖離した値が出る傾向があり、一致度が低くなりました(P=0.0039〜0.0098)。

回帰分析による閾値の換算は、異なる検査法間での抗体価評価の調和に有効でした。今回算出した閾値を用いることにより、ELISA法だけでなく、非ELISA法による抗リン脂質抗体価についても、新国際APS分類基準を適用することで、抗体価の半定量的評価を行うことが可能になると期待されます。

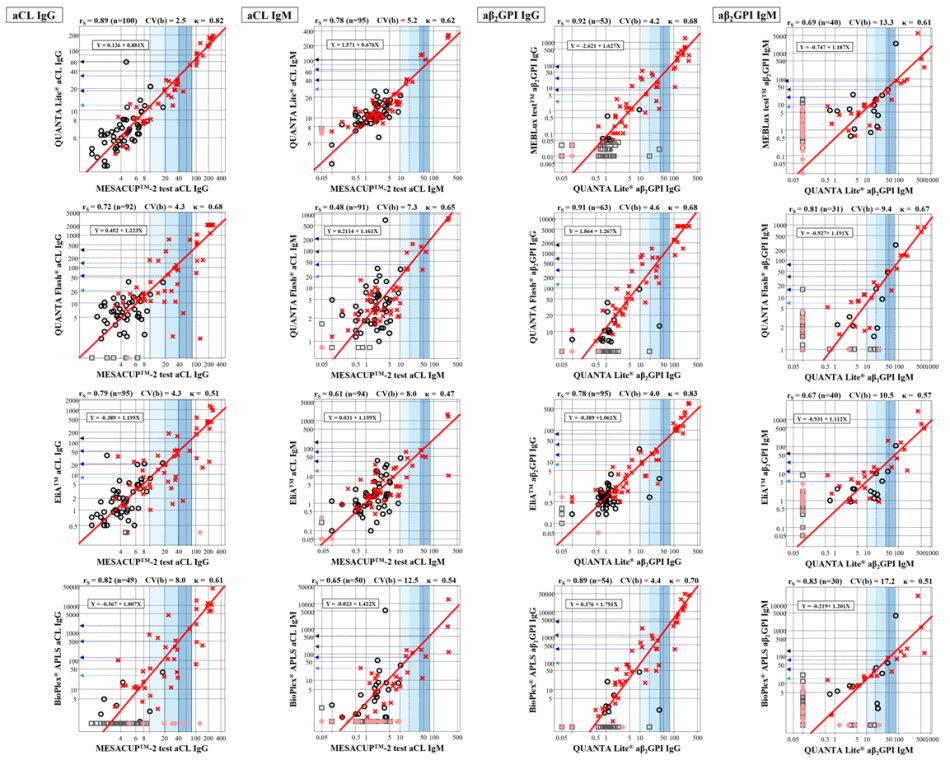

図1.ELISA法と非ELISA法による抗リン脂質抗体価測定値の相関と回帰直線

回帰直線は主軸回帰法により求めた。相関係数はスピアマンの順位相関係数。測定値は、APS患者を赤い×、非APS患者を黒い○にて示す。

各試薬において検出限界以下の値であったAPS患者はピンクの*、非APS患者は灰色の□で示す。

なお、ELISA法による10〜20U、20〜40U、40〜80Uの範囲を、青のグラデーションで示す。

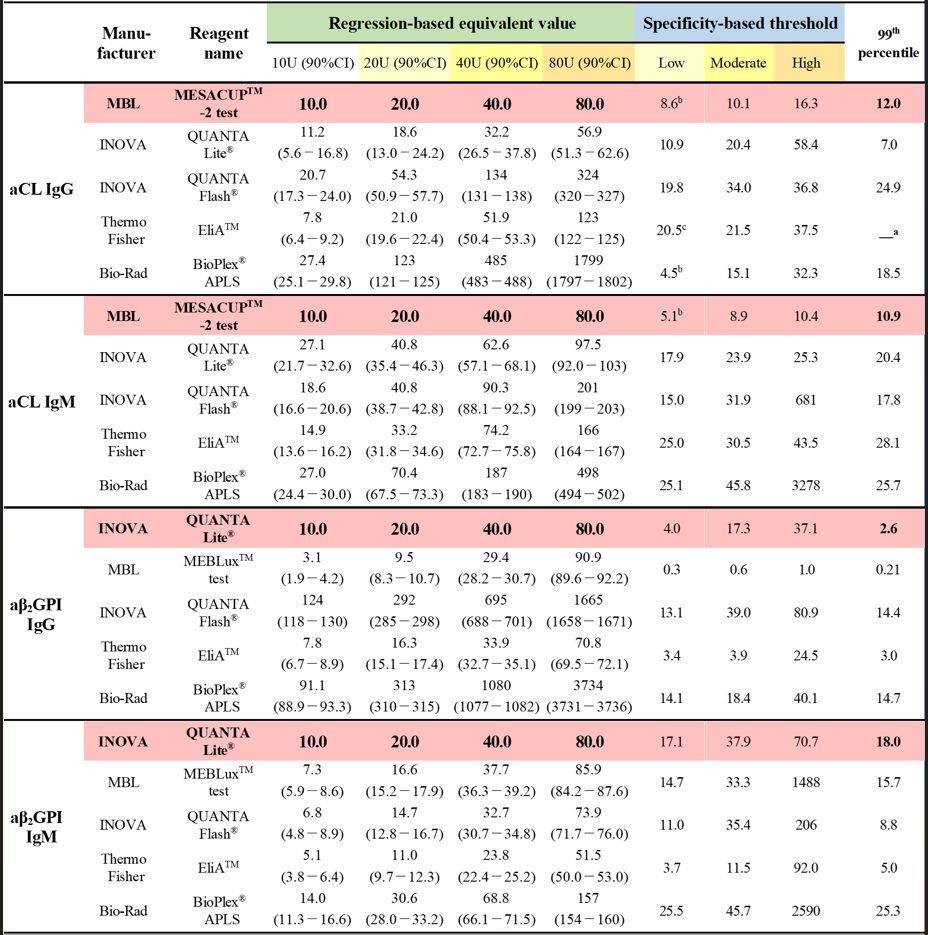

表1.回帰法と特異度法により算出した抗リン脂質抗体力価判定閾値

表2.換算閾値を用いた抗リン脂質抗体価の半定量評価における試薬間の判定一致度

試薬間の判定一致度はκ係数にて評価した。一致度の高さをオレンジ色の濃淡で示す。

κ値は0.21≤κ<0.39をわずかな一致、0.40≤κ<0.59を軽度一致、0.60≤κ<0.79を中等度一致、0.80≤κ<0.90を高度一致、0.90≤κをほぼ完全な一致、と判断した。

<社会的な意義>

抗リン脂質抗体症候群(APS)は血中に抗リン脂質抗体の出現を伴って、動脈血栓症や静脈血栓症、妊娠合併症を繰り返し発症する疾患であり、APSの診断には、抗リン脂質抗体の検出が必須です。その検出には様々な試薬が開発されており、ELISA法よりも迅速かつ正確に測定でき、大量検体処理が可能な自動分析装置搭載試薬が普及しています。本研究により、自動分析装置搭載試薬で測定された抗リン脂質抗体価をAPS国際分類基準に照らし合わせることができるようになり、APSの検査診断精度向上に役立つ可能性が示されました。

論文情報

- 論文名:A preliminary report on the feasibility of regression-based alignment of diagnostic thresholds for harmonized use of international classification criteria for antiphospholipid syndrome

- 掲載誌:PLOS One. 2025 Jul 24;20(7):e0328229.

- 著 者:Motoki Y, Kaneshige R, Fujieda Y, Oku K, Morishita E, Ieko M, Atsumi T, Ichihara K, Nojima J.

- URL:https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0328229

問い合わせ先

- <研究に関すること>

山口大学大学院医学系研究科基礎検査学講座

教授 野島 順三

電話番号:0836-22-2824 - <取材に関すること>

山口大学医学部総務課広報・国際係

電話番号:0836-22-2009

Eメール:me268@(アドレス@以下→yamaguchi-u.ac.jp)